臺北市立大學教育學系「教育與哲學研討會」105學年度下學期專題演講暨討論

| (一) | 106年3月04日(星期六) 9:00-11:00 曾春英(倫大教育研究所博士) 英格蘭自1980年代起之教師專業主義論述分析 11:00-13:00 林吟霞 (台北市立大學) 華德福學校的課程與教學 |

| (二) | 106年4月22日(星期六)[1] 9:30-12:30 黃俊傑 (台灣大學) 東亞儒學的新視野及其仁學的內涵 與談人: 孫震 ; 朱建民 |

| (三) | 106年5月13日(星期六) 9:00-: 10:50 陳濼翔(臺灣師範大學) 中文世界的教育思想發展史1900-1980年代─德國人文取向教育學的脈絡 11:00-13:00 區立遠 (專業譯者) 從哲學與思想史談人智學的起源 |

| (四) | 106年6月10 日(星期六) 9:00-: 10:50 林正弘 (臺灣大學; 東吳大學) 臺灣哲學的發展與進取之道 11:00-13:00 黃默(東吳大學) 臺灣政治思想領域的發展與進取之道 |

[1] 地點: 銘傳大學台北基河校區(欲參加者請先報名)

聯絡人:但昭偉(02)23113040轉8924 e-mail:jauwei@utaipei.edu.tw

張鍠焜(02)23113040轉8922 e-mail:chk@ utaipei.edu.tw

本學會對擬廢除高考教育行政「比較教育」及「教育哲學」兩門考科之建議

中華民國106年1月23日

民國106年1月5日 鈞部公布高考三級教育行政職系之教育專業考科草案,擬刪除「比較教育」及「教育哲學」兩門考科。本會會員聞訊咸認此舉將嚴重破壞教育行政官員之教育學宏觀學養,致使國家教育領導人才之素質堪憂。多數會員敦促應向 鈞部提出建言,故於1月23日緊急召開理監事會議,共商本會對我國教育行政人員選拔之立場,並針對刪除考科事宜提供專業考科調整之具體建議。

具體建議:

教育哲學為教育行政人員之核心素養,更為我國未來教育規劃不可或缺的專業學門。若當前如精簡教育專業考科為三科為既定政策,本會針對1月19日 鈞部來文之修改辦法於理監事會議討論,建議以下兩種可能方案,敬請卓參:

一、保留「教育哲學」與「比較教育」兩門專業獨立考科。將高等考試三級考試教育行政職系之教育專業考科調整為:「行政法」、「教育行政學」、「教育哲學」、「比較教育」。

二、保留「教育心理學」,並將「教育哲學」與「比較教育」兩門科目合併為一專業考科。將高等考試三級考試教育行政職系之教育專業考科調整為:「行政法」、「教育行政學」、「教育心理學」、「教育哲學與比較教育」。

說明:

- 教育行政人員有別於一般行政人員,其處理者為價值衝突與理想人格之實現,必須具備哲學涵養,方足以竟其功。

教育行政人員不僅要依法行政,更重要的是處理未來教育現場中的諸多利害關係與價值觀的衝突與協調,尤其如何協助各教育現場培育理想人格,促進國家整體發展,更應為其工作重點。凡此重點工作均須有基本的哲學涵養,方足以勝任,因此,廢考「教育哲學」一科顯與甄選教育專業人才相違,應請審慎考慮。

- 國際組織與世界各國在人才培育與甄選上均強調哲學教學,值得我國引為借鑑。

聯合國教科文組織(UNESCO, 2007: xii)早在1950年代即已著手調查各國各級學校哲學教學狀況,其主要關心點在於培育各國良善公民增進各國人民互相了解,達成世界和平,哲學教學實居關鍵地位。2007年的〈Philosophy: A School of Freedom〉報告書更對各國從學前教育到高等教育機構中的哲學教學做了詳細的調查,希望促請各國重視各級學校中的哲學教學。2016年11月16日-18日在巴黎舉行世界哲學日,重申哲學教學之重要,促請探索哲學教學新方法。

德、法兩國高中會考均考哲學科目。德國Hessen、Mecklenburg-Vorpommern、Nordrhein-Westfalen、Saarland等邦均明確訂定哲學考科。法國的高中畢業會考(Baccalauréat)及公務員考試中亦均考哲學。其用意無非在於未來專業人才之培育,須有哲學素養,方足以作敏銳價值判斷。

綜觀教科文組織及德、法兩國對人才培育鈞強調哲學教育,我國國家公務員之選拔,實宜師法各國,重視哲學涵養,所選人才才能具有哲學洞見,有利國家整體發展。

教育專業工作需要學理基礎,而「教育哲學」乃為教育學基礎理論中最重要之學門;綜觀世界各國不管教師之養成或是公務人員之訓練,「教育哲學」於1950年代起始終佔有不可或缺之角色。今 鈞部若刪除「教育哲學」恐怕造成「教育」行政人員的學養窄縮;教育專業人員不是技術人員,必須有教育哲學素養,教育才不會走岔,走歪,變成反教育。況且教育哲學之涵養,亦包含精闢邏輯思維之訓練,以及綜觀事物經緯之縝密判斷力,而這正是我國目前公務人員所欠缺,也亟需養成之部分。

衷心建請 鈞部參酌專業意見,審慎擬定教育行政人員的考科,以確保未來主導國家教育發展的官員是「宏觀的領導人」。若能如此,實為社稷之幸。

臺灣教育哲學學會

中華民國106年1月23日

國立屏東大學教育行政研究所「哲學與教育政策精進」學術研討會

105學年度上學期專題演講暨討論

日期:105年12月24日(星期六)

地點:本校民生校區五育樓第四會議室

| 專題演講 | 評論人 | |

| 10:00~12:00 | 吳美瑤 【高雄師範大學教育學系副教授】 Moral education and the aboriginal peoples of Taiwan: From Sinocentrism to the ethic of multiculturalism | 李奉儒 【國立中正大學教育學研究所教授】 |

| 13:00~15:00 | 王嘉陵 【國立臺灣海洋大學教育研究所所長】 生態自我之教育蘊意 | 洪如玉 【國立嘉義大學教育學系教授兼系主任】 |

| 圓桌論壇 | 與談人 | |

| 15:00~17:00 | 簡成熙 【國立屏東大學教育行政研究所教授兼教務長】 教育哲學如何有利教育政策?審視中西教科書 | 蘇永明 【國立新竹教育大學教育與學習科技學系教授】 《當代教育思潮》與教育政策 |

| 但昭偉 【臺北市立大學教育學系教授】 教育哲學如何分析教育政策 |

辦理單位:

(一)主辦單位:國立屏東大學教育行政研究所

(二)協辦單位:臺灣教育哲學學會

聯絡人:

教育行政研究所蘇珮菁助理08-7663800轉31101 Email:giea@mail.nptu.edu.tw

教務處黃淑婷助理08-7663800轉11002 Email:shun@mail.nptu.edu.tw

臺北市立大學教育學系「教育與哲學研討會」105學年度上學期專題演講暨討論

| (一) | 105年10月8日(星期六) 9:00-11:00 許芳慈(UCLA博士) 國中生所讀漫畫中的意識形態 11:00-13:00 王嬿翔 (台灣大學博士) Birdsong, Music and the Freedom in the Aesthetic Appreciation |

| (二) | 105年11月12日(星期六) 9:00-10:50 彭文本 (台灣大學) C. Korsgaard對康德倫理學的詮釋 11:00-13:00 王榮麟 (台灣大學) 反價值實在論的達爾文式論證 |

| (三) | 105年12月10日(星期六) 9:00-: 10:50 徐光台(清華大學) 為什麼在儒家思想不再主導後我們就沒有了自己的教育哲學? 11:00-13:00 唐功培 (台北醫大) 對華德福教育所引發意識形態爭議之探析 |

| (四) | 106年1月14 日(星期六) 9:00-: 10:50 梁卓恆 (香港中文大學) 經典為本的通識教育: 理念與課程 11:00-13:00 姚明俐(愛丁堡大學博士) 戰後台灣國族想像之變遷: 二二八集體記憶之製造與再製 |

聯絡人:但昭偉(02)23113040轉8924 e-mail:jauwei@utaipei.edu.tw

張鍠焜(02)23113040轉8922 e-mail:chk@ utaipei.edu.tw

2016.10.22:中區研討會第一屆(國立中興大學法政學院)

中區研討會第一屆

日期:2016年10月22日(六)

地點:中興大學法政學院537會議室

對象:歡迎關心國內外教育理論與實務者踴躍參與(毋須報名)

| 第一場 | 時間:09:00-10:30

主講人:梁福鎮(中興大學法政學院院長) 講題:Michael Winkler 對教育哲學學科建構的反思之探究 | |

| 第二場 | 時間:10:40-12:10

主講人:林仁傑(臺灣體育運動大學師資培育中心助理教授) 講題:Before Dewey: A historical review of the dissemination route of Utilitarianism, Herbartianism and Pragmatism in pre-1919 China | |

| 午餐/休息(12:10-13:10) | ||

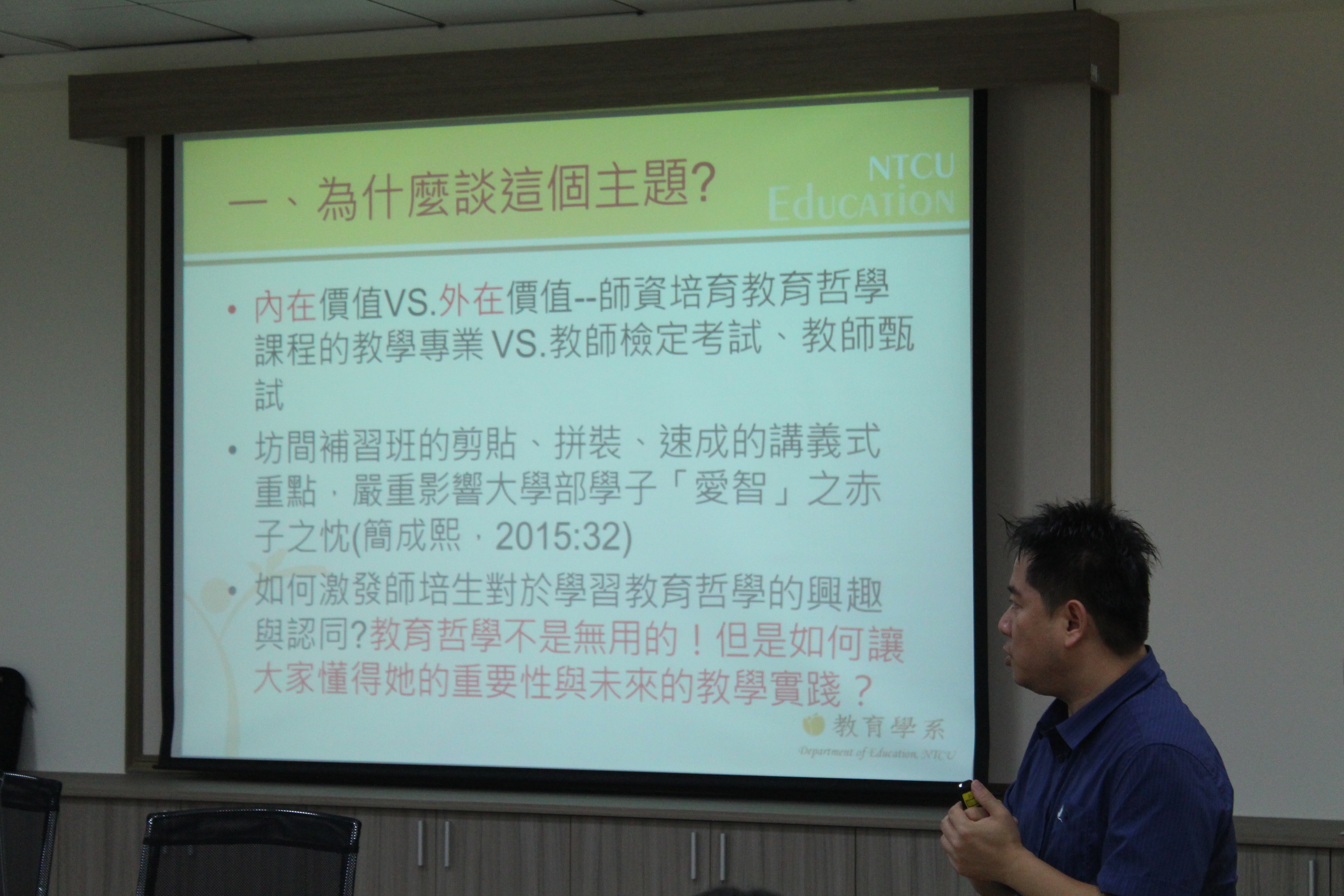

| 第三場 | 時間:13:10-14:40

主講人:陳延興(臺中教育大學教育學系副教授) 講題:如何教學生教育哲學?

| |

| 第四場 | 時間:15:00-16:30

主講人:洪如玉(嘉義大學教育學系教授兼系主任) 講題:從Education between speech and writing: crossing the boundaries of dao and deconstruction思考教育哲學新方向 | |

活動流程:主講人報告60分鐘,開放與會人員討論30分鐘

但昭偉教授《重讀彌爾的婦女的屬從》四

4-1

開門見山的,彌爾替反對男女平權的人提出了一個相當重要的質疑。彌爾指出,在經過前面幾章的論述之後,質疑男女平權理念的人也許在基本立場上會有些鬆動,但這些人仍然會忍不住的問:改變男尊女卑的既有風俗和習慣,會給我們帶來什麼好處?假如婦女得著了自由,全體人類都會受惠嗎?假如不行的話,又何必吹皺一池春水,以一個抽象的權利(兩性平權)引發起社會革命?

4-2

彌爾怕讀者在這裡產生誤會,以為上述的問題只是針對改變已婚婦女的地位而發的。但他仍然就已婚婦女的委屈地位再補充了幾句話。他說,在無數的婚姻生活中,女性屈服於男性之下所產生的罪惡和苦難,到了嚴重不可忽視的地步,雖然有些不誠心面對問題的人,認為婚姻受虐女性的案例只是特例,但沒有人可以否認這種事實的存在,在某些案例中,女性所受委屈的程度還相當嚴重!彌爾指出,男性濫用權力的問題是不會獲得有效解決的,只要這權力是無條件的賦予給男性–包括那些殘暴、有犯罪傾向的男性。彌爾很直接了當的告訴我們,在婚姻生活中,濫用權力的男人不會因為別人說他兩句就會改邪歸正(何況他生活中只會和臭氣相投的人來往),假如這些人對配偶擁有絕對權力,而竟然不會濫用權力的話,人類社會早就會變成人間天堂,法律也就會投閒置散了!彌爾用很強烈的語氣說,在婚姻生活中,女性在法律上完全受制於男性的事實,與現代文明社會的原理原則完全牴觸!在彌爾的時代,黑奴已然獲得了解放,所以在婚姻關係上,一個心智能力成熟的個體完全要仰人鼻息,對彌爾而言,是件不可忍受的事。他指出,現代社會中,除了每個家庭中的女主人之外,在法律上我們還找不到其他合法的奴隸呢!

4-3

經過上述的說明,彌爾告訴讀者,打破婚姻中的男女不平等是件無可置疑的事,我們在這問題上,不可能去問「追求男女在婚姻中的平等會對誰有利」?因為有些人會說,婚姻中的男尊女卑固然是弊大於利,但對某些人來說,這樣的利卻是絕對真實的!彌爾在這裡很明確的說,「改善婦女的地位對我們是否會有好處?」這問題,是針對「女性應享有和男性一樣相同的公民權利、能夠去從事相同的工作和接受同樣的教育和訓練」的主張而問的。因為,對某些人來說,單單指出這些方面的不平等不符正義原則還不夠,我們還要很明確的告訴他們,打破這樣的不平等會給我們帶來什麼樣具體的好處。

4-4

在一開始,彌爾告訴我們,我們只要憑常情常理,就可以知道平等的男女關係可以給我們帶來莫大的好處。彌爾主張,男女關係的不平等導致了人類自私自利和自我崇拜的傾向,而這種惡質的傾向,還不斷地從男女不平等的關係中汲取養分。彌爾要我們思考一種情況,也就是男孩在成長過程中,只要憑著自己男性的身份,就可以凌駕於所有的女性,即使有些男孩腦袋空空如也,相對於女性—包括那些他們也自承不如的女性—他們也都高高在上!彌爾在這裡有相當細膩的描述。彌爾說,才智低下的男孩縱然處處要仰賴女性的指引,但他卻仍然認為女性在能力及判斷上不如他,但另外有些男孩,本身並不愚蠢,明知有些女性的聰明才智超過他,但仍然認為這些女性須屈服於他。彌爾說,像這樣明知自己不如別人,卻還理直氣壯的要求她們聽命於他的男性,就真的是非常糟糕!彌爾問讀者:在前述的狀況下,這些男孩的個性會受到什麼樣的影響呢?想必不佳吧!彌爾在這裡更進一步的深入這個主題。他說,家世背景不錯的男人,縱使從小不覺得男女有什麼不平等(因為他們從小就被訓練要去順從母親、友愛姊妹,也不會以歧視的態度對待女性、甚且會秉持俠義精神和女性相處),但在而後的成年階段,他們才會體驗到男尊女卑的事實。彌爾指出,對這樣的男人而言,他們通常不會知覺到「男尊女卑」是大部分男人內心中根深蒂固的想法,彌爾繼續說,這樣出身不錯的男人,也不瞭解一般男人在整個不同的成長過程中,早就被男尊女卑的想法毒化了,一般男人覺得他們比女人優越,對母親乃至對配偶而言,他們都有相當的優越感。彌爾在這裡似乎義憤填膺的說,像這樣的人,不管就他們個人來說,或就他們做為社會成員的身份而言,男尊女卑的想法根本就腐蝕了他們,這一種人對女人的優越感,就好像從繼承得到王位的君主對臣民的優越感一樣。在彌爾的感受裡,夫妻的關係約略就好像是領主與家臣的關係一樣,不同的是,在夫妻關係中,做妻子的須無止盡的服從丈夫,而做家臣的倒卻不必!彌爾說,可以想見的是,在領主與家臣關係中,由於家臣必須屈服於領主,他的個性勢必會受到影響,而這個影響有可能是壞的,但也有可能是好的。彌爾問:有誰能想到,在這種關係中,領主的個性也可能會受到影響?而且還是壞的影響呢!彌爾剖析道,在領主與家臣的關係中,不管家臣是如何的有才幹,他們一定會屈服於主子之下,久而久之,主子的自我崇拜就出現了,依此類推,男性的自我崇拜也是在這種情況下所產生,其嚴重性與封建的主子不相上下。彌爾指出,在常情常理下,一個人從小到大,在不須努力之下就可以獲得相當的優勢地位,這種人難保不會自吹自擂,在這種情況下,不會自矜自誇和驕氣十足的人會是絕對的少數。彌爾更進一步指出,當男人一旦自居於女人之上,而且又能對他的配偶頤指氣使,這種人際的脈絡就會不斷地強化男人的粗魯、蠻橫和予取予求,在與同性交往受到挫折的情況下,他們就會一股腦兒地把怒氣發到配偶身上。

4-5

在經過上面一段的長篇大論之後,彌爾很清楚的指出一點:假如男女在家庭中的關係不符合社會正義的原則,在耳濡目染的狀況下,就會積非成是,若要改變男女不平等的現狀、並認知到改變的結果會是好的,實在是一件非常困難的事。在這裡,彌爾語氣強烈的說,長久以來,教育和現代文明很努力的要打破「強凌弱、眾暴寡」的習性,而以正義的要求取而代之,但只要男尊女卑的情形不打破,這個理想就不會落實。彌爾清楚的宣稱,現代社會中的道德和政治,所強調的不是個人的出身,而是個人的作為,只有個人好的作為才能贏得他人的尊重和順從,單單靠著出身是不能獲得權力和地位的,若要獲得權力,靠的應該是本人的才幹,而不是其他的東西。總之,彌爾的訊息是:平權的想法是大家已然接受的,但若在社會中還留著強凌弱的事實,而這事實竟然還是社會生活中的核心部分,追求弱者也應享有相同權利的理想就不可能實現;之所以如此的道理其實很簡單,因為在正義原則—也就正是基督教最基本的教義—無法深入人心的前提下,一般人絕不可能心悅誠服地依正義原則而行!

4-6

讓女性和男性一樣,享有同樣的權利和機會去選擇各式各樣的工作、能自由的發揮才能,除了能改善男性自私自利的性格以外,最明顯的好處來自於人力資源的倍增。作為效益論者(utilitarian)的彌爾,雖然他心目中的「效益」(utility)觀念已和他的父親老彌爾(James Mill)及邊泌(J. Bentham)不同了,但他的思維仍緊繫「最大多數人最大幸福」的想法。因此,若女性的人力資源能夠釋放到市場上,對彌爾來說,那就真是再好不過的了。彌爾以為,假如各種工作機會對女性開放,原本只有男性才能擔任的工作,現在連女性也能擔任了,那不就是人力資源倍增了嗎?照彌爾的說法,心智能力強的人總是供不應求,在這種情況下,假如我們讓女性的能力投閒置散,那就是暴殄天物。固然,彌爾承認,在現實社會中,女性的人力資源並沒有完全的浪費,在家庭生活及少數女人能從事的工作中,女人承擔的功能相當的顯著,此外,透過個別女性對男性的個人影響,女人的聰明才智也有間接的發揮。但即使如此,彌爾說,女人所發揮的功用和帶給社會的福祉,終究還是相當有限,跟全面讓女性的能力發揮比較之下,不啻只是零頭罷了。讓女性的才能自由揮灑、有機會擔任各種工作,除了有增加人力供應的好處之外,彌爾補充道,還有因為男女競爭所帶來的附加效益,這是因為男性在女性的競爭之下,必然會更加奮發,個人聰明才智的增強也就是順理成章的了。

4-7

在這裡,彌爾把議題帶向了教育。他說,假如我們要讓女性的能力充分發揮、能為社會所用,那麼我們一定要提供像樣的智能教育給女性。彌爾指出,在教育過程中,女人要能瞭解商業、公共事務和各種抽象的理論,她們要和男人一樣,不僅能知道別人的想法和作法,還要能以一己之力進行思考和承擔起各項任務。總而言之,彌爾告訴我們,讓女性能廣泛的參與各種社會活動和工作,會連帶的提升女性的教育水準,進而帶來其他許多的好處。以上種種,彌爾強調的是:若要讓女人享有和男人一樣的工作機會,在教育上連帶的就應有所調整。到這裡,彌爾的語氣一轉,他告訴我們,單單是打破性別藩籬的本身,就是最高價值的教育。彌爾的推理是這樣的:社會一般人會認定女人不必關心除了家庭以外的事務,對公共事務的關心原是男人的事,所以社會明令禁止女人涉足大部分的公共事務,在女人可以參與的少數公共事務中,社會所持的態度也不是積極鼓勵、而是冷漠和容忍;一旦這個想法被拋棄,一旦女人意識到自己可以和男人一樣擇其所愛,也可以依自己的想法對公共事務發揮其影響力,那麼女人的才幹和道德的境界就可以獲得提昇。

4-8

除了人力資源的增加外,讓女性有公平的機會參與社會活動和擔任重要工作還有另外一個功效。彌爾說,解除對女性的限制,可以讓女性對社會大眾的信念和情操有更「正向」的影響。彌爾補充道:在人類歷史上,女性在影響社會大眾的信念上,原本就有很大的作用,這種作用一開始是透過「母親對兒子的教養」和「男性要討女性的歡喜」而進行的;但假如讓女性能有機會參與各項工作,那麼她們的影響力不僅廣泛,更且是積極而正面的。

更具體的說,彌爾告訴我們,女性所能產生的道德影響力是透過兩種方式而展開的。第一種方式是軟化男性的暴力傾向。彌爾指出,由於女性容易成為暴力的受害人,所以她們一定會傾全力來節制暴力的發生和範圍;也由於沒有人教女性以武力(fighting)的方式來解決爭端,她們當然就不會訴諸武力來處理彼此之間的歧見。總之,根據彌爾的觀察,男性自私自利的最大受害人是女性,所以女性會傾全力擁護那些能節制自私自利的道德律。彌爾以實例來支持他上述的論點。他說:在歐洲歷史上,北方蠻族征服歐洲時,促成他們接受基督宗教的,最主要的還是女人。彌爾強調,對女人而言,基督教義本來就是比較公道的。

女性能產生道德影響力的第二種方式更是顯而易見。彌爾指出,女性能刺激男性道德品格的養成,彌爾以勇敢為例。他說,女性所欣賞的品格之一是自己不具有的勇敢(乃至軍人的武德),而由於男性為了要獲得女性的肯定和青睞,就往往會努力地實現女性對他們的期待,如此一來,不僅是像勇敢這類的德行,連其他美德的培養,男性在在的都受到女性的影響。

在交代了女性對男性的兩種道德影響之後,彌爾更進一步的說,在這雙重道德影響作用下,我們就可以瞭解俠義精神(the spirit of chivalry)是如何發軔的了!根據彌爾的說法,俠義精神實際上包含了兩組相反的品格,一組是軍人的武德,另外一組則是像溫文儒雅(gentleness)、慷慨(generosity)和自我貶抑(self-abnegation)的美德,前一組的品德會讓男人威武勇猛,後一組品德卻會使男人保護無助的一般人,尤其是對女人展現出服從和崇拜的行為。彌爾說,女性對男性的影響,可以使原本高高在上的男性,反過來屈服於女性之下。

最後,彌爾告訴我們,俠義精神在社會生活中的落實雖然也未臻理想,但它代表的是人類道德史上的光輝,這種光輝對照著人類社會的混亂尤其耀眼,即使俠義精神從未能完滿的達成原訂目標,它對後代子孫的啟發仍然彌足珍貴。

4-9

在說明了「即使在男尊女卑的社會中,女性仍然可以發揮其道德影響力」之後,彌爾接著要交代的是:在平權社會中,女人因為可以參與各式各樣的活動,所以可以發揮更大的影響力。

在這一小段裡,彌爾先承接上一小段的話題。他指出:俠義精神的出現是女性對人類道德影響力的極致表現;在男尊女卑的社會中,俠義精神的展現正可以矯正此種社會的缺失;假如女性仍然處於委屈不平等的地位,俠義精神的式微將會是令人惋惜的事。但時代不同了!彌爾說,整個人類社會的走向已有了改變,早先社會尊崇俠義精神,但在現代社會中,不同的道德理想已替代了俠義理想。在這裡,彌爾有相當細膩的分析。他說:在較早的人類社會中,由於制度的不完備,人治色彩濃厚,若要社會不致偏頗,靠的是個人善意的發揮,俠義精神的表現就是試圖以個人的道德力量來改善社會的作為;但在現代社會中,社會的運作仰賴的不是個人,而是集體的努力,整個社會的主軸也已經由軍事活動轉而為工商業活動。彌爾指出,在現代社會中,個人良善的美德—如慷慨大方—固然還派得上用場,並不會絕跡,但現代社會的運作靠的不是這些個人的美德,現代社會的主軸,在於能尊重每個人權利的「正義」(justice)和個人能夠自保的本事(prudence)。更進一步的,彌爾比較「現代社會」和「前現代社會」的不同。他指出,在前現代社會中,由於沒有體制化的正義制度,只有靠著個人的善行來糾正不義的事物,個人無法顧及的事項,就無人理睬,而個人的善行往往繫諸於他的作為是否受到社會的肯定和讚賞,但在現代社會中,阻絕罪惡的機制應該是刑法的制裁(penal sanctions),因為個人的善心善行不如制度性的約制來得有效。彌爾認為,現代社會不同於以往之處,正在於能利用制度性的優勢,將社會的弱勢成員納在法律的保護網下,而不須依靠具有專制權力統治者的俠義情操。彌爾最後說,俠義性格的價值其實是可以經得起時間考驗的,但若要讓社會弱勢成員獲得保障及一般成員取得安居樂業的生活,卻不能依靠有權勢者的俠義性格,在現代社會中,彌爾感嘆道,除了婚姻生活之外,每個人所獲得的保障都要比以前來得要好。

4-10

在社會的道德主軸線轉換情況下,由於婦女受到不公平的對待,他們沒有和男性一樣的機會來受教育和取得重要職務,這會侷限住她們的視野和見識,使得她們對社會的貢獻轉而變小,甚至不利現代社會的運作。

用彌爾的話來說,在以正義為基礎的社會中,婦女的道德影響力雖然還是有發揮的餘地,但已不若以往的那麼顯著,在舊社會中,憑藉著女性的力量,透過人際中的溫情和男性希望女性的讚賞及肯定,還可以支撐起俠義精神的理想,也可以培養勇敢和慷慨的美德。說到這裡,彌爾真正想表達的是:婦女所看重的、所鼓勵的道德理想和美德,因為物換星移,其重要性已不若以往;現代社會所看重的正義,婦女反而不甚重視。為什麼會有這樣的情形發生?彌爾的解釋大致如此:由於女性的教育受到了限制、也不能擔任社會中許多的重要職位,這會使得她們的生活世界和關心的問題侷限在家庭生活中,即使在私人生活領域,她們強調的仍然是柔性美德(softer virtues)的培養,對於比較無私、不講人情的美德(sterner virtues),她們並不鼓勵;在道德原則和私人利益相衝突的情況下,若這些原則恰巧是女性在教育和宗教活動中所接受的,那麼她們當然能排除私情,透過她們的影響來落實道德的要求,但若這些原則不是她們所熟悉的,那麼她們所能發揮的作用就會很小;更甚者,她們在如此生活情境下所培養出來的美德,不僅範圍狹小,泰半也是消極被動的,這使得她們沒有能力來積極作為,對於大問題的思考也不關心。總之,彌爾提醒我們,在視野及關懷點受限之後,婦女的影響力於是就會限於私人生活領域,她們關心的僅是與她們有關係的人,至於有關社會公益的事務,她們往往不會顧及,因此也不會鼓勵受她們影響的男人在這方面的表現,如此一來,婦女在現代生活中,對於公德並無正面的影響。簡而言之,彌爾在這裡要傳達的訊息是:一旦女性的教育和工作受到公平的對待,她們的見識會擴大,現代社會中的社會正義也會更加鞏固和增強。

4-11

在這一小段裡,彌爾的重點大致有二:一、教育程度不足的女性,往往分不清大是大非;二、完全依賴他人、不能獨立自主的女性無法瞭解獨立自主(self-dependence)的價值。彌爾在這裡要告訴我們的是:被困在家庭中,受教機會有限且處處仰人鼻息的女性,於人於己都沒有什麼好處!

更具體的,彌爾告訴讀者,隨著現代社會的到來,婦女的活動也小有擴展,她們會逐漸接觸到家務以外的事物,也自然會對公共道德(public moralities)的走向有所影響。彌爾舉出婦女在當代歐洲社會中,介入公共道德的兩個領域,分別是反戰(aversion to war)與慈善事業(philanthropy)。彌爾基本上肯定婦女投身公益的用心,但他指出婦女在實際作法上可能會產生的弊端。以慈善事業為例,彌爾說,婦女致力於兩項工作,一是勸人採信基督教,二是佈施他人;就勸人採信基督教而言,如果是在國內為之,則可能加深彼此之間的仇恨;如果是在國外為之,則常變成是一種盲目的追求,反而輕忽了宗教目標本身以及其他有價值目標的達成。在佈施賑濟方面,彌爾指出,直接協助有需要者的立即效果,可能會與人類肯定的基本價值相牴觸。彌爾的理由大致如下:婦女直接去救助處於困厄環境的個人,並未深思到這麼做其實並非長久之計,也破壞了現代社會中個人所需的自尊(self-respect)、自助(self-help)與自制(self-control)的基礎,這種資源的浪費及對基本價值的破壞,會隨著婦女的投入而加劇擴大,終而產生不利的結果。彌爾說,由於我們給婦女的教育,情感的成分多,理智的思考太少,婦女們不太能看出這種具同情心的直接助人有什麼不對。彌爾補充說明道,並不是說只有女人才會犯這種錯誤,對熟悉公共慈善救濟的女性而言,她們也能看出直接施捨救濟的缺失,但對許多女性而言,彌爾一針見血的說,深受傳統教育的婦女怎能體會獨立自主(self-independence)的價值?她自己就不是一個獨立的個體,別人也從未教她要自立更生,婦女的幸福就是接受別人提供的一切,她們自己既受其利,也會以為直接施捨他人是一件好事,這樣的人當然不能體會直接救助窮人的弊端。對彌爾而言,婦女之所以不能理解直接救濟會有毛病的另一個原因,是她們忘了自己其實並不自由的事實,而受她們施捨的窮人卻是自由的,在這種情況下,假如窮人不須辛勞就可獲得他們所需要的,那麼我們就不可能促使他們去努力地爭取他們需要的。換句話說,彌爾告訴我們,婦女的溫情主義,到頭來反而會毀了受接濟人追求獨立自主的意願,而獨立自主是人類社會中最可貴的價值。最後,彌爾強調,事實上,社會中的每一份子不可能受到他人完全的照顧,在社會中,我們需要有機制來促使每個人自求多福,所謂真正的施捨救濟,應該是協助那些體力尚佳者自立自強吧!

4-12

說到這裡,彌爾做了一個小結。女性雖然處於不公平的社會,但仍然對社會大眾的想法有相當的影響,這種影響可以隨著女性接受更多的教育而加大;在另一方面,隨著女性在社會和政治上的解放,女性對於他們所能影響的事物,就會更加熟稔;如此的效應下,我們就不難發現,女性對社會的影響不僅會是可觀的,也會是正面的。

4-13;4-14

接下來幾段,彌爾論述的重點,在於夫妻能力的相若,將可使妻子更明智的影響丈夫向上發展,限制婦女的教育與發展,到頭來對男性沒有好處。

彌爾首先肯定了一件事,那就是:對意志力薄弱的男人而言,妻子直接的影響和他本人關切孩子福祉這兩因素,會使得他不致誤入歧途。在肯定了妻子對丈夫會有正面的影響之後,彌爾更進一步主張,在男女平權的社會中,妻子的正面影響力只會擴大而不會減小,男女愈平權,妻子對丈夫的影響力才會穩固增強。但在這裡,彌爾從另一個角度來看妻子對丈夫的可能影響力。他說:對心智能力較強的丈夫而言,妻子的影響力就不全然是正面的;固然,妻子在一方面可使丈夫不致趨於下流,但在另一方面,卻也可能限制丈夫的向上發展。彌爾的道理是如此的:假設妻子的心智能力低於丈夫,那麼妻子不僅就會是丈夫的負擔,而且會時時阻礙丈夫有理念、識大體的想法;一旦丈夫發覺到了一般人未見的真理,而且願意奉此真理而行,除非其賢內助是出眾的女性,可以欣賞或認同丈夫的卓見,否則,見識、心智和程度較低的妻子,對有高瞻遠矚的丈夫而言,絕對會是一種負擔。

但是很不幸的,由於做妻子的見識和才智通常不如做丈夫的,使得丈夫在要採取非常舉動時,總要考慮做妻子的感受和立場,因而礙手礙腳,以致於無法有非凡的作為。彌爾在這裡長篇大論的敘說這道理,但很簡單的,彌爾的訊息就是:由於婦女受困於家庭,見識不夠,常常受限於所處的環境,沒有高瞻遠矚、卓爾不群的想法,也因此不能瞭解丈夫的想法和作法,若這樣的丈夫要依自己的觀點行動,總會遭到社會大眾的白眼,有所妥協退讓也是不可避免之事;但由於好丈夫可以預見自己的犧牲不僅會損及他本人,對完全依附於自己的妻子和女兒而言(為甚麼是女兒而不是兒子?彌爾認為,這是因為兒子一定會和父親站在同一陣線,所以做兒子的一定會同意和父親一起承受犧牲),這種犧牲尤其顯得嚴重,這是因為做丈夫的為理念而奮鬥,他本人可以承受一切可能的犧牲,但做妻子的即使願意連帶的做犧牲,她必然是基於對丈夫的信任,而不是為丈夫的理想;好丈夫和無私的丈夫於是在依理念行動時,總會要思考再三,深怕自己的舉動連帶的傷害了無辜的妻女,於是猶豫不前,向上提升既不太可能,於是往往流於平庸。彌爾在這裡告訴我們:若婦女的教育程度提高了,視野也因可以擔任各種重要工作而獲得了開展,那麼她們就不會成為丈夫追求卓越和不凡的絆腳石,否則的話,見識不凡、資賦異秉的男人也會受制於婚姻生活;男女平權的社會不僅對女人和一般的男人有利,對優秀的男人而言,一樣是獲益匪淺,所以傑出的男人不要怕婦女解放後會帶來動盪,男女平權其實是百利而無一害。

4-15

男女不平等,女性在教育、就業及社會活動參與方面的受限,對社會不僅帶來直接的傷害,女性這樣的受限會使得男女的教育及性格產生鴻溝,間接的也會對婚姻生活產生不利的影響。這個問題是彌爾在這一小段裡要處理的問題。

彌爾在一開始就指出,理想的婚姻生活是夫妻能在思想、個性及興趣上契合的生活,可是因女性受限而使男女雙方產生的鉅大差異,卻會妨礙理想婚姻生活的產生。彌爾強調,夫妻的截然不同,會讓理想婚姻生活根本就不會出現,男女之間的差異最初可能會產生異性相吸的結果,但只有夫妻的志趣相投,才可能讓婚姻長長久久,給雙方帶來幸福。彌爾有點氣憤的說,儘管男女之間的差異如此之大,但大到自私男人可以理直氣壯的把專斷權力握在手上、處處以己意為依歸的地步,那也真是太過份了!彌爾指出,當人與人之間是極端的不同,他們之間就不可能有共同的興趣和利益,發生在夫妻身上,兩人對許多事物乃至最根本的道德觀念就會有許多不同的見解。說到這裡,彌爾反問道:到了這步田地,婚姻的結合還有什麼意義?彌爾自問自答道,當做妻子的對自己的想法和感受相當的堅持,夫妻兩貌合神離的情形就會出現,此外,在天主教國家裡,當妻子的宗教立場有了神職人員的撐腰,她們也會和丈夫產生極大的歧異。彌爾以英格蘭為例,當篤信福音教派的妻子(Evangelic wife)和不同宗教信仰的男子結合時,兩人的歧異往往也會大到不可忽視的地步。可是,彌爾告訴我們,一般社會在第一時間內就不會讓做妻子的有自己的獨特想法,消除夫妻歧見的根本之計,就是讓女性腦袋空空、毫無主見,她們或者完全順從三姑六婆的看法,或者完全聽從丈夫的意見。退一步說,彌爾指出,即使做妻子的沒有自己的主見,她們和丈夫的想法與看法沒有根本的不同,但生活品味的差異,也足以影響婚姻生活的幸福。彌爾認為,兩性本有天生秉賦的不同,以教育為手段來增強雙方的差異,固然可以加強男性的氣質,但對婚姻幸福並無助益。他接著回到品味的問題上。彌爾說,假如夫妻雙方都是相當有教養的人,他們就可以容忍接納彼此不同的品味,但彌爾馬上反問道:婚姻生活中,難道男女雙方求的僅只是彼此的容忍調適嗎?他們所求的難道僅止於此?彌爾繼續論道,夫妻品味及性向的不同,假如不加節制,他們的差異必然會導致家庭生活中種種不同的期盼,由此不難想見,夫妻雙方品味的不同,會導致朋友的不同和生活內容的不同,到最後,夫妻雙方連如何養育孩子的想法都會不同。結果呢?彌爾說,雙方或者要妥協,不然做妻子的就要忍痛放棄自己的想法,但即使做妻子的一味退讓,也難保她不會私下與丈夫對抗!

4-16

彌爾強調,我們對男女的教育不同,使得兩性在婚姻生活中很難真正心意相投,大多數男人所獲得婚姻生活的寄託,是娶一個完全沒有任何主見的女人,完全聽從丈夫的指示。不過,彌爾指出,丈夫的這點指望也不一定會成功,因為他無法保證妻子會完全的順從。彌爾說,就算真的如此,這是男性真正期待的理想婚姻嗎?丈夫所得到的充其量只是高級僕人、看護、家庭主婦罷了!如果換個角度,夫妻兩個人在戀愛之初趁著有些共同點,盡量保有自己的空間,而不是屈從於一方,雖然彼此的喜好一開始並不相同,卻常共同參與相同的事情,相互同情與同理,而發展了共同的喜好與能力,使彼此之間的品味和性格都能相互調適。彌爾認為,這種改變本來是潛移默化的,到後來會直接豐富迥然不同的個體。根據彌爾的觀察,在一般朋友之間,這種相互的學習和改變,極其平常,那麼為什麼在夫妻的相處中不能如此呢?彌爾說,如果我們能用同樣的方式來經營婚姻生活,即使是夫妻有不同的品味,那又有什麼關係?至少兩個人在更大的生活方向上可以互相扶持、相互鼓勵。彌爾告訴我們,夫妻之間如有堅固的友誼做基礎,而不是一方屈從於另一方,雙方在長久穩定的婚姻關係中,才都能從付出中得到快樂。

4-17

在前一小段,彌爾說明夫妻之間的差異性(unlikeness)會給婚姻生活帶來相當的樂趣和益處。在這一小段,彌爾要告訴讀者,當夫妻雙方中的一方,在教養及心智能力不如另一方時,兩者同樣的也有了差異性,但這種差異性不僅無益,反而有害,而受害的往往是教養及心智能力較高的一方,也就是做丈夫的那一方。彌爾在這裡訴求的是:不論從正的方面(對男方有利)或反的方面(不如此則對男方有害)來看,男女平權都是應該採行的。

更具體的,彌爾說,若夫妻雙方有不同的優良品行,那麼透過彼此的模仿學習,那麼這差異不僅不會造成雙方的分歧,反而會促進雙方的整合,夫妻都可以感受到對方的價值,但若夫妻在教養及心智上有強弱之別,弱的一方不思長進,而強的一方也沒有意願來幫助弱的一方來成長,那麼這樣的情況對那強的一方反而不利。彌爾說到這裡,補充道:這種情形在比較幸福的婚姻中反而更容易出現。為什麼是這樣?彌爾告訴我們:任何的社會都會有不進則退的現象,愈是封閉穩定的社會愈是如此;即使是能力相當高強的人,當他習慣在一個小圈圈中稱王稱后時,也就正是他退步的開始。彌爾說,夫妻所建構出來的社會就正是這樣的一個社會,做丈夫的選擇了心智能力不如他的妻子,一方面他可以從妻子身上獲得相當的自我滿足,另一方面他在耳濡目染的情況下,受到妻子的影響,因此在視野見識上也逐漸的趨於末流。彌爾認為,由於夫妻所構築的婚姻生活有相當的封閉性,上述的問題隨著婚姻生活的延續也就愈趨嚴重。此外,彌爾強調,在現代生活中,男人花在家庭生活中的時間也比以前為多,根據彌爾的觀察,在以往,男人的生活世界中大部分都是其他的男人,家庭生活只佔男人生活中的一小部分,但隨著文明的發展,社會輿論愈來愈反對男人在外面花天酒地,也愈來愈強調夫妻彼此應盡的義務,如此一來,男人花在家庭生活中的時間也逐漸增多。在另一方面,彌爾也告訴我們,隨著女子教育的進步,有些妻子也逐漸的可以成為丈夫心靈及知性的伴侶,但在大體上,妻子不如丈夫的地方還是很多。總之,彌爾觀察到的現象是:由於做妻子的遠不如丈夫,丈夫在家庭生活中很難從妻子處得到什麼助益,許多年輕、有潛力的男子在一結婚之後,就停止了進步,他們原本有遠大的志向,也有一群志同道合的朋友,但在婚後,不求長進和平庸的生活取代了婚前有理想的生活,做妻子的一旦不逼著丈夫求進步,就會成為他進步的絆腳石!彌爾說,在這種情況下,只要妻子不關心的事,做丈夫的也隨之不關心,接著就會完全忘卻他婚前的理想,原本敏銳的心思和充滿熱情的心靈也漸趨呆滯冷卻,到此田地,他所關心的就僅止於家庭的一己之利,幾年下來,於是變得和那些只圖物質虛榮的人沒有二樣。

4-18

彌爾在這裡言簡意賅的說明了他心目中的理想婚姻,那就是:男女雙方都有相當的教養、想法和人生目標大體一致、彼此的關係平等、有著相當的權力和能力、各有各的優勢;也因為有著上述的條件,夫妻之間就能夠相敬如賓,在相互協持成長的路上,彼此引領對方向前邁進。彌爾說,對那些無法想像這種光景的人而言,他的理想不啻海市蜃樓。面對這種質疑,彌爾很篤定的說,理想的婚姻就如他上面所描述的一樣,不可能有其他的樣態,假如有人有別的主張,那一定就是殘留下來的野蠻思想。彌爾最後說,只有當人際關係是以公平正義為依歸,也只有在平權和大家都有教養的情況下來營造人際的互動,人類才能開展新的道德生命!

4-19

在這一小段裡,彌爾展開另外一個新的論點。在此之前,他男女平權的訴求主要是放在社會整體福祉的增進上,比如說人力資源的倍增和婚姻幸福的促成。但在這裡,彌爾的論點是放在個人身上。他說,兩性平權最值得稱道的,是能使居人口之半的女性獲得解放,女性個人的福祉因此獲得無與倫比的增進,從原來仰人鼻息的生活,搖身一變,轉而能享有理性自由的生活。更詳細一點的說,彌爾告訴我們,除了衣食之外,人性最渴望的就是自由了!當人類還處在蠻荒的階段時,他們所企求的是為所欲為的自由,但當人類發展出道德規範、也瞭解了理性的價值之後,就會明白人類自由的行使必須受到道德和理性的節制及引導,但人類的自由雖然受到了限制,這種限制卻絲毫不影響人類追求自由的意願。彌爾告訴我們,在文明社會中,大家並不習慣於聽從他人的指揮或委屈自己的意志。彌爾指出,愈是文明的社會,愈是講理和看重道德規範的社會,也就愈強調個人行動的自由,但這種行動自由一則不違逆個人的義務感,再則不會違逆個人良心所認可的社會規範。

4-20

彌爾在這一小段裡,首先確立個人自由應受到重視,並說明我們會重視一己自由的爭取,但不會在乎別人的自由是否被剝奪,彌爾以此來反諷女性自由未受到正視的事實。而做為一個自由主義學者,彌爾也從心理學的立場,指出自由與權力衝突的事實。

彌爾告訴我們,如果我們真正肯定個人獨立的價值(the worth of personal independence)是幸福的要素,那麼我們就應推己及人的看重別人的獨立自主和行動自由。可惜,彌爾說,事情往往不是如此,我們在體恤別人也渴求自由這件事上,表現得最為差勁!當我們面對其他人抱怨行動自由受到侵害、沒有辦法自行作主時,我們往往會漫不經心的問:他們實質上究竟受到什麼委屈、受到什麼樣的傷害?別人到底在哪一方面做了對不起他們的事?彌爾說,如果當事人沒有對這些問題提出妥善的回答,我們就會認為他們是在惹事生非,但若是我們自己的自由受到了侵害,沒有辦法當家作主了,我們的反應就會截然不同了!那怕是有人代我們處理了一些枝微末節的事,沒有讓我們有當家作主的空間,我們在情感上都會覺得極不舒服。彌爾繼續說明道:個人與國家之間亦復如此,在自由民主的國家中,有誰會因為國家提供較好的服務,就以個人自由來換取國家的服務?即使國家的存在是必要的,公共的事物需要由國家來處理,個人自由因此受到了限制,但若我們意識到可以決定一己的命運,那麼在情感上,我們仍然可以忍受某些限制!彌爾在此停頓了一下,然後提醒讀者:既然做為男人的我們,對自由和自主的感受那麼深刻,想必女人對這些事情也有同等強烈的感受!彌爾用堅定的口吻說,從希羅多德(Herodotus,西方歷史學之父)的時代到現在,不斷有人提醒我們,自由和自主對個人的重要,假如我們能決定自己的命運和掌控自己的事務,那麼我們的心力、智能和品行,就有機會獲得充分的發展,也能提升自我,朝向更高遠的目標前進,不管在道德、精神和人際關係之上,我們都比較能超越以往的自我!彌爾在此又再次質問讀者,如果自由和自主能帶給男人這麼大的好處,難道獨獨就不能帶給女人同樣的好處嗎?他接著問:自由和自主、乃至因落實自由和自主而帶來的自我提升、難道不是個人幸福最重要的部分嗎?彌爾要每一個男人反省自己從兒童到成年、能替自己負起責任的過程。他說,即使關愛我們的長輩,加諸於我們身上的並不是痛苦的束縛,能夠脫離他們的限制,卻會讓我們感到卸下身上的千鈞萬擔,我們會感到比以前加倍的精神、活得也更像個人樣!彌爾在這裡第三次的要讀者站在女人的立場來思考:假如男人對擺脫別人加諸於己的束縛有如此深刻的感受,何獨女人不是如此呢?再者,彌爾說,男人對自己是相當看重的,但很奇怪的是,在這方面,他們對別人就不能推己及人。彌爾推斷道,看重自己的感受伴隨著許多其他的情緒,使得男人會特別看重自己的尊嚴。但他第四度要讀者來反思,男人如此看重自己,女人又何嘗不是如此呢?

彌爾剴切的說,女性所接受的教育,往往會讓她們壓抑那些發自內心深處的自發性追求,但這種內在自然的力量,往往會以別的方式找到出口。在這裡,從小對心理學就有頻繁接觸的彌爾,以心理學的角度來分析「心理能量不滅的道理」。他說,一個積極主動、心理動能很強的心靈,假如受到了限制,不能獲得自由,那麼他會去尋求權力的掌握;假如他不能掌控自己,那麼他就會以控制別人的方式來伸張自我。更詳細的說,根據彌爾的觀察:假如一個人沒有自我、完全仰人鼻息,這就會使他轉而去利用他人,把別人當作自己的工具;也就是說,當自由不可求而權力可求時,人會自然的去尋求權力,那些不能操控自己命運的人,就會以攪和別人事物的方式來表現自我,以做為失去自我的補償。在這樣的脈絡下,彌爾解釋了女人為什麼會愛美、愛華服和愛現。他說,女人的這些追求引發出許多不好的事,如奢靡和不道德的行為舉止。最後,彌爾說,追求權力與追求自由是相關聯的,一個人如果自由被剝奪得愈厲害,他也就愈渴求權力,只有在個人自由被充分尊重的社會,操控他人權力的追求才不會敗壞人心。

4-21

在上一小段裡,彌爾主要的論點在說明:掌控一己的前途和充分發揮才能是幸福的主要來源,個人的尊嚴也建基於此;反之,就是個人不幸福的源頭;對男人和女人而言,都是如此。在這一段裡,彌爾的主要訴求點則在於:個人才能要找到發揮的舞台,否則快樂璀璨的人生就不可求。彌爾指出,不錯,對許多婦女而言,有家庭需要照顧,這也算是有發揮的舞台了!但對那些沒有家庭的婦女又如何呢?此外,有些婦女因為孩子長大、離家、死亡或獨立成家,也已沒有家庭可以照顧了,這些婦女的舞台又何在呢?彌爾在這裡以男女來做對比。他說,男性一生有個工作,退休之後,本應享清福,但因為退休之後沒有寄託,空有精力而無從發揮,於是退休之後的生活往往流於沈悶、無聊、甚至因而早死!相較之下,女性呢?彌爾說,女性終其一生貢獻給家庭,但並沒有所謂的退休,除非女兒或媳婦願意接下家務的棒子,否則他們還是要繼續操持家務,沒有什麼退休問題。彌爾指出,對於這些卸下家庭重擔和一些從沒有挑起家庭責任的婦女而言,她們唯一發洩精力的舞台,就是宗教活動和慈善事業了。但在這兩種活動之間,彌爾說,宗教活動固然可觸動人的心弦,也有許多儀式性的活動,但在行動層面,宗教活動往往只能化為慈善救濟的活動,因此,這些婦女所能發揮的地方就只剩慈善救濟的活動。但彌爾接著指出,女性固然很適合從事這類活動,但她們若要有效的來進行慈善活動或不弄巧成拙的話,那麼這些人也必須要接受相當的教育。從這樣的認知,彌爾認為,凡能做好慈善救濟工作的人,也就能勝任所有其他的政府工作。但很遺憾的,彌爾說,不管是慈善工作或兒童教育工作,女性都沒有能力來做好,而原因呢?是社會不允許女性去從事一些重要的活動和工作,她們因此也沒有機會接受相當的教育來承擔這樣的工作!面對這樣的控訴,彌爾預期一些不同情男女平權的人所可能有的反應。他說,反對男女平權的人,當面對「男女平權、女性也應有權去從事重要工作」的主張時,往往就會導引大家去想像一個相當荒謬的景象,而不是單純的來回應男女平權的論證!彌爾似乎難過的指出,當有人提出女人同樣的也有行政長才、她們的智慧也有貢獻給國家的價值,那些受限於舊思維的人,就會描繪出一幅滑稽的圖像,要大家想像一群在會客室裡二八年華的少女或三五成群的少婦,端坐在國會殿堂的情形。彌爾說,很多人用這種戲謔的態度來處理男女平權的提倡,但這些人忘了,提倡女權其實不會有如此荒謬的結果,就好像我們並不會把十幾歲的男孩選成國會議員,或讓他們擔任重要的政府職務!

在這裡,彌爾似乎有點妥協的說,反對男女平權的人似乎過於緊張,其實,提倡女人應有同樣受教及就業機會的人,只不過是要替一些女性爭取權利,比如說,無意於婚姻生活的女人、寧願把心力放在家庭生活以外的女人、把年輕時光花在追求自己興趣上的女人、或是那些四、五十歲的寡婦及中年女子(這些人在生活中已累積了足夠的生活經驗,造就了相當的能力,只要有恰當的學習機會,也能有機會一展所長)。彌爾告訴讀者,歐洲大陸的卓越男性,不管在私人或公共事務上,都肯定優秀女性對他們有相當的助益,不僅如此,他們也認知到女性在處理公共事務時,有男性不及的優點,比如說,在鉅細靡遺的經費控制上,女性就比男性來得優秀!

說到這裡,彌爾把話題拉回。他說,他這裡想討論的不是社會多麼需要女性在公共事務上的服務,他關切的,毋寧是女性因為教育及就業機會的受限,注定會過著沈悶和無望的生活。彌爾強調,對人類的幸福而言,最重要的莫過於能從事他們喜愛的工作。但很遺憾的,彌爾說,對大部分人而言,他們並不具有這項實現快樂人生所需的必要條件,即使有些人表面上很風光,但因為他們不能追求自己的興趣,他們的人生還是失敗的!彌爾鄭重的說,一個社會如果並不十分成熟,使得社會裡的許多人不能照自己的意思和興趣來過活,罪魁禍首也許不是那社會的本身。彌爾指出,家長的不當期望、年輕人本身經驗的不足、或是運氣不好,都可能使得很多男人終其一生無法從事己所愛的行業,手邊現有的工作也做得一塌糊塗,如果沒有這些原因,他們一定能愉快的從事他們自己喜愛的工作。彌爾指出,婦女的情形則不同,她們之所以不能從事自己有興趣的工作,是由於法律以及風俗所限制。彌爾似乎很氣憤的說,任何出自於膚色、種族、宗教、乃至國籍所造成的不公,都只是影響到部分的男人,而性別的不公,卻是影響到全部的女人,女人所能從事的重要工作相當有限,這些工作或者是男性不能從事的,或者是男性不願去接受的。彌爾指出,上述不公對當事人所造成的折磨,很少引起同情,即使到今天,這種虛度光陰所帶來的不快樂,還很少獲得正視。彌爾最後說,對婦女而言,隨著教育程度的提升,她們在思想和能力方面的精進是可以期待的,如果社會允許她們發展的空間依舊不大,婦女精神的苦悶必將有增無減。

4-22

彌爾的論證到了尾聲。他說,對婦女的百般限制,在第一步會使女性失去人生當中最可貴的樂趣,接著會使她們終其一生過著沈悶、無聊、不令人滿意的生活。彌爾警告讀者,面對這不完滿的世界,男性應努力學習的地方很多,但他們最應學的,是不在自然災難之外,額外添加因嫉妒和偏見而滋生的人為限制!彌爾指出,男性擔心男女平權之後會帶來不可測的結果,但這種擔心一則是不必要的,二則反而會帶來許多意想不到的副作用!社會所加予人的行動限制是不可免的,[1]但若這限制超過限度,那麼人類幸福的泉源就會枯竭,個人豐富生活的可能性也必將受到嚴重的影響!

[1] 這一點彌爾在On Liberty的第一章中有說明。