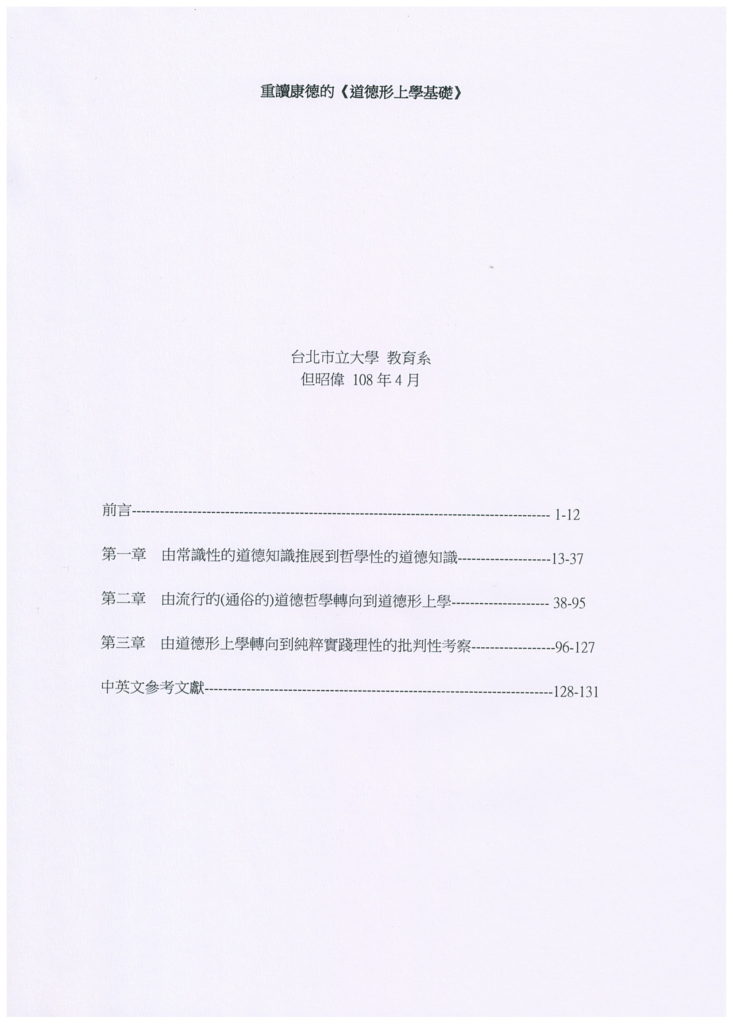

但昭偉教授《重讀康德的《道德形上學基礎》》前言(修正版)

前言(Preface)

前言可分為三個部份。第一個部份(paras. 1-5)處理的是哲學的分類,康德對哲學的分類本於希臘的斯多噶學派(stoicism),藉由如此的分類,康德試圖替道德形上學找到它在哲學中的位置。在第二部份(paras. 6-11)中,康德論證道德形上學的必要性,他以理論及實踐的觀點分別提出他的理據。在第三部份(paras. 12-15)中,康德說明這本書的結構及所使用的方法。[1]

一、哲學知識的分類—道德形上學的位置[2]

Para. 1 (387.2)

康德的起手處是知識的分類,這段看來雲淡風輕的文字,卻隱涵著康德突破傳統的企圖與決心。

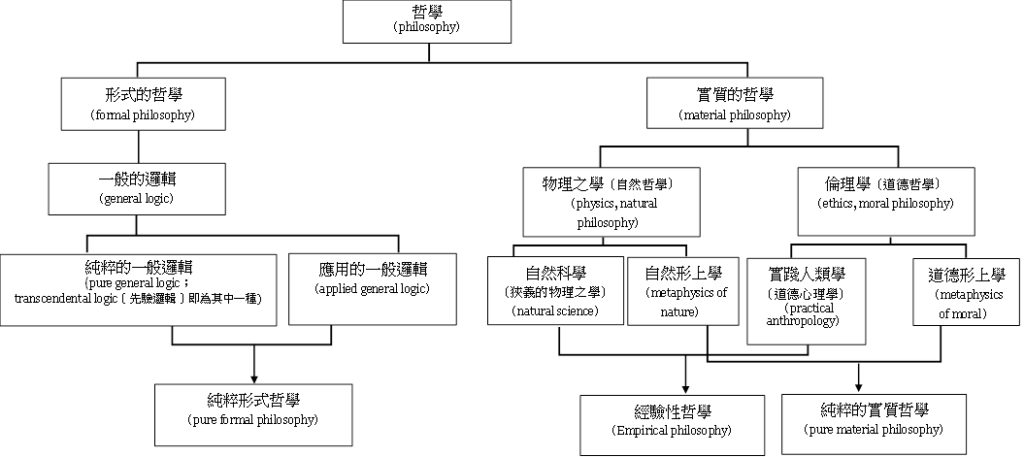

他先告訴我們,古希臘的哲學(ancient Greek philosophy)可以分為三門系統性的學問(science),分別為物理之學(physics)、[3]倫理學(ethics)和邏輯學(logic)[4],這樣的分類是依研究對象的性質而來。康德接受這樣的分類,[5]但他指出,古希臘人沒有進一步的交代如此分類的原理原則。他認為,我們可以找出這分類的原理原則,分類的原則一旦找出,就可以確認如此分類可以窮盡哲學所有重要的內容,也可以協助我們就上述的三門學問進行更細膩的分類。[6]

Para. 2 (387.8)

康德接著就要來說明哲學作為「理性的知識」(rational knowledge, rational cognition)之所以可以細分為三的原理原則。[7]他指出,哲學可分為兩類:一類是關心特定的對象,我們可稱之為實質的哲學(material philosophy),這類哲學包括了物理之學和倫理學;[8]另一類則不關心任何特定的對象,可稱之為形式的哲學(formal philosophy)。更詳細一點的說,康德先告訴我們,形式的哲學就是邏輯學,它處理的是「悟性和理性本身的形式」(the form of understanding and reason itself)和「思考的普遍規則」(the universal rules of thinking as such);[9]相較之下,實質的哲學處理的是具體特定的對象(definite objects)及這些對象所必須遵循的律則(laws)。康德在此直接了當的告訴我們,實質的哲學所關心的特定對象或者需依循自然律(laws of nature),或者需依循自由律(laws of freedom)。[10]物理之學又可稱為自然的理論(theory of nature, doctrine of nature),其探索對象所依循的是自然律;倫理學又可稱之為道德的理論(theory of morals, doctrine of morals),其處理對象所依循的則是自由律。[11]

Para. 3 (387.17)

在確定了邏輯是形式的哲學之後,康德進一步強調邏輯沒有經驗的部份(empirical part);[12]也就是說,邏輯的內容—普遍且必然的思考法則—不可能來自於我們的經驗。他警告我們,假如邏輯來自於經驗,那麼邏輯根本就不可能成為邏輯,這是因為邏輯是理性或悟性的指引原則(a canon for the understanding or for reason),這些指引原則對任何思考認知的活動(every activity of thought; thinking)都應有效。因為如此,這些原則是否能夠成立就只能由理性來證明,經驗在其間不可能扮演任何的角色。[13]對比之下,自然哲學和道德哲學都有經驗的部份。自然哲學探索自然律(也就是一切事物必然依循的律則),而這探索必須從我們的經驗入手。同樣的,道德哲學在探索我們人類在做選擇時應依循的律則(也就是在探索人的意志所應遵循的律則),但由於我們在做抉擇時(也就是人類意志的決定)不免的會受到自然界中某些因素的影響,所以道德哲學中所包括的內容不僅包括有「我們應依何種律則來作為」,也有「在何種情況下我們沒有依道德律則來行動?」[14]

Paras. 4-5 (388.4 ; 388.9)

在前面,康德把所有的哲學知識依形式的與實質的做了二分:實質的哲學知識有其特定的對象,又可分為物理之學(自然的理論)和倫理學(道德的理論);形式的哲學沒有特定的對象,只有邏輯才歸屬其中。在此,康德又從另一個向度來區分哲學知識的種類。他說:假如哲學的內涵以經驗(experience)為基礎,這樣的哲學就是經驗的哲學(empirical philosophy);但若哲學的內涵以先驗原則(a priori principles)為基礎,這樣的哲學就可稱之為純粹哲學(pure philosophy)。在做了如此說明後,康德緊接著告訴讀者:在純粹哲學中,又可再一分為二,一是邏輯學,另一是形上學(metaphysics);前者是形式的,沒有特定關切的對象,後者是實質的,有其關切的特定對象(definite objects),也就是悟性所關切的特定對象(determinate objects of the understanding)。之前提到,在康德對哲學的分類說明中,隱含著康德突破傳統的企圖心。這企圖心就潛藏在康德對形上學的說明上。[15]康德告訴我們:純粹哲學中的形上學又可分為自然的形上學(metaphysics of nature)和道德的形上學(metaphysics of morals)。[16]由此,康德總結到:物理之學(自然的理論)中有二部份,一部份是經驗的(empirical),處理的是我們經驗中的自然對象(也就是今日所稱的自然科學),另一部份則是自然形上學,它是理性的(rational),這部份的建構不須透過經驗;倫理學(道德的理論)也可分為經驗的與理性的兩部份,以我們實際生活中的道德作為對象的是實踐人類學(practical anthropology),[17]以道德所立基的先驗原則為對象的就是道德形上學(morals proper, metaphysics of morals)。[18]

綜上所述,在康德的理論中,哲學的分類大致如下:[19]

二、道德形上學的必要性[20]

Para. 6 (388.15)

在將哲學知識的分類做了梳理之後,康德隨即告訴讀者,既然純粹哲學(pure philosophy)可分為邏輯學和形上學,而形上學又可分為自然形上學和道德形上學,在分工愈細愈可達到周全完善的認知下,我們實在應該要有專人來專注於道德形上學的研究。[21]康德的這項看法來自於他對百工技藝的觀察。分工愈細,就可以把工作做的愈周全,這個觀點對我們當代人自然是再熟悉不過的了。康德說,假如一個工匠要包山包海的從事各式各樣的生產工作,那麼人類的工藝技術就不可能提升,會永遠停滯在原始粗糙的層次。分工既是百工技藝提升的竅門,哲學知識的精進亦當如是。康德之所以做如此的呼籲,是因為他認為在他之前的哲學家,沒有區別哲學當中有經驗的部份和理性的部份,他們不分青紅皂白的將這兩種截然不同性質的知識攪和在一起。前已述及,康德認為,自然形上學與自然科學是兩種不同性質的知識,道德形上學和實踐人類學亦復如此。在此,康德提醒大家,我們一定要先仔細的將屬於經驗的部份從形上學中剔除出去,如此我們就可以清楚二件事:一、純粹理性在形上學中究竟能發揮何種功能、它的界限究竟為何?二、純粹理性建構其先驗原則的源頭究竟為何?到這裡,康德指出,道德形上學應交給所有的道德哲學家來研究或僅只由有使命感的道德哲學家來研究,就是一件非常清楚的事了。在這一小段落裡,康德沒有明白說,但約略了解他學說的人可以會意的是:康德在《純粹理性批判》中所做的是探索自然科學及數學的先驗基礎,劃定人類心理官能(感性、悟性、理性)的界限;在這本書中,他要接著做的是找出人類道德的先驗基礎及理性在道德上的可能作用,這部份的工作在以往受到嚴重的忽視。[22]

Para. 7 (389.5)

果不其然的,康德馬上就告訴讀者,由於他在這裡要處理的是道德哲學的問題,所以他心裡的特定問題其實是:是不是絕對的有必要去建構一個不含經驗成份的純粹道德哲學(也就是道德形上學)?問了這個問題之後,康德馬上給了一個答案:純粹道德哲學的存在是自明的(self-evident),[23]我們可以從一般人的義務和道德律的理念(the common idea of duty and of moral laws)找到證據來做佐證。在此值得一提的是,康德深信,在我們一般人的道德判斷和道德意識的背後,正是那不含經驗色彩的先驗原則,而去探尋「先驗道德原則究竟為何?」的出發點,就正是我們一般人的義務感和對道德律則的認識,這一點在後面會有較詳細的討論。在此,康德的訴求重點是我們的常識(常情常理)。他很明確的指出:每一個人一定會承認,[24]凡律則可視之為道德的(道德律則是我們義務的基礎),這律則就有絕對的必然性(absolute necessity);[25]除此之外,每一個人也必然會承認,像「你不該說謊」(Thou shalt not lie.)這樣的道德命令,[26]不僅適用於人,也適用於所有理性的存有者(rational beings)。在舉了一個具體的例子之後,康德接著說,所有的道德律則都具有上述的性質。因為如此,康德繼續推論道,道德律則(也就是義務的基礎)的源頭絕非來自人自然的本性(the nature of man)或人所處的情境,而是來自於先驗的「純粹理性的概念」(concepts of pure reason)。康德的這項推論是否有效,在此不論。但我們可以肯定的是:這就是康德獨創的主張。[27]對想要了解康德道德理論的人,這是一個頗令人費解的主張,道德的源頭不來自於人類的生活經驗或人性,而是來自於不只是專屬於人類的純粹理性,也因為道德源起於此,所以道德律則(命令)才具有必然性和普遍性(universality)。既然道德律則具有普遍性和必然性、道德律則來自我們的理性是一般人一定會承認的事,所以康德忍不住的提醒大家,凡基於經驗的規約(precept),即使這規約在某些方面具有普遍性,都頂多只能稱得上是實踐規則(practical rule),而絕稱不上是道德律則(moral law)。[28]

Para. 8 (389.24)

承接上一小段。康德在此做了一個小結。第一,「道德律則(moral laws)及由其衍生的道德原則(moral principles)」和「實踐的知識(practical knowledge, practical cognition)」有根本的不同:實踐的知識是經驗性的,道德律則及與其有關的道德原則就不是經驗性的。第二,道德哲學的基礎是道德形上學,道德哲學在實踐層面上,並不仰賴實踐人類學,相反的,道德哲學將先驗的律則提供給做為理性存有者的人類,讓他們在行動時能依這些律則而行。

做了這一小結後,康德的話鋒一轉,他告訴我們,在現實生活中,我們的經驗也並非一無是處。經驗的用處何在?康德說,在道德實踐上,我們除了要仰賴道德律則之外,我們還需要判斷力(power of judgement),[29]這判斷力有下列功能:一、它可以協助我們決定在何種情況下來運用道德律;二、它可以拉近道德律則和人類意志之間的距離,提醒我們的意志依從道德律則,如此一來,道德行動就容易產生了。在肯定「判斷力」在道德實踐過程中扮演了重要角色之餘,康德在此強調的重點是,我們判斷力如要能適當的發揮,須借助我們的經驗來增強它的能力。

至此我們應該可以約略的掌握康德道德哲學的梗概了。對康德而言,人是一個理性的存有者,但人同時也是自然世界的一員,受到喜好嗜欲(inclination)的影響;做為理性的存有者,人具有由實踐純粹理性所提供的理念(Idea of practical pure reason),但因為受到喜好嗜欲的影響,要人依照源出於理性的律則暨理念來行動,倒也不是一件容易的事;若要能讓道德行為較容易的產生,我們除了要有道德律則的指引之外,我們還需判斷力的協助,而這判斷力的精鍊,尚需我們經驗的加持協助。

Para. 9 (389.36)

到此,康德更具體的說明了為什麼道德形上學(metaphysics of morals)有其不可或缺的必要性。他從兩方面來說明。首先,從知性而言。我們會有動機想去探索立基於理性的先驗實踐原則(a priori practical principles)的源頭。但道德形上學的必要性尚不止於我們知性上的興趣,更重要的是在實踐層面上。康德認為,假如我們對什麼是道德最基本的原則沒有清楚的掌握,我們的道德就有腐敗的可能。[30]為什麼是如此?在康德的道德理論中,所謂道德作為,不僅只是外表行為的依準則而行,更重要的是在動機上,行動者須是為了律則而行(for the sake of the law)。[31]換言之,對康德而言,道德作為的判斷標準不是外表的行為,而是內在的動機。康德之所以這樣的主張,主要是因為假如我們沒有清清楚楚的掌握道德的最基本原則,而只是在遵守律則的表面上下功夫,那麼即便是「非道德的心理因素」(immoral ground)可以讓我們的外表展現出合乎道德要求的行為,但在缺乏道德律則指引的狀況下,這因素更可能讓我們產生逾越道德律則的行為。對康德而言,最重要的事,就是去尋求那最基本的道德律則。但我們到哪裡去找這最基本的道德律則呢?或者我們可以問,我們要憑藉著什麼去找這最基本的道德律則呢?康德的答案很自然的是:我們只能在純粹哲學(pure philosophy)中來找這最基本的道德律則;因此,道德形上學是引領我們前進的學問,沒有這道德形上學,我們也就不會有道德哲學。[32]

在這一小節的最後,康德不忘提醒他的讀者,哲學之所以和常識性知識(common sense knowledge, common rational cognition)的不同,正在於前者會分開處理「經驗的原理原則」(empirical principles)和「不含經驗的純粹原理原則」(pure principles)。假如道德哲學不這麼做的話,就不配被稱為道德哲學。再者,假如連道德哲學都沒有釐清「經驗的原理原則」和「純粹的原理原則」的分際,那麼我們就不能寄望道德的純粹性,道德作為的產生也是可望不及的事了。

Para. 10 (390.19)

在陳述了道德形上學的必要之後,康德預想到一個反對他的論點。康德指出,也許有人會說,道德形上學也不是一個全新待開發的領域,早在著名哲學家Christian Wolff (1679-1754)[33]的著作《普遍實踐哲學》(Philosophia Practica Universalis;Universal Practical Philosophy)中,就已觸及了道德形上學的問題了。面對這麼一個可能的質疑,康德的回應直接而明快。康德說,Wolff的著作處理的只是一般性的意志(will in general, willing as such)的問題,Wolff並沒有認知到純粹意志(pure will)的獨特性。對康德而言,純粹意志有其獨特性,它不受經驗性的動機(empirical motive,如基於身心需求而產生的動機)所影響,它的啟動及實踐力量源起於先驗的原則(即道德律則),它和其他的意志有根本性質的不同。在Wolff的理論中,意志只有一種,所以康德指控Wolff不明就裡的把純粹意志和其他意志混淆在一起了。因此Wolff的普遍實踐哲學並沒有觸及到道德形上學的問題。

在替自己辯護之後,康德進一步的說明他和Wolff的不同。康德用比喻的方式來申述他的觀點。他指出,Wolff的普遍實踐哲學之於道德形上學,就類似於一般邏輯或形式邏輯之於先驗哲學(transcendental philosophy)。一般邏輯討論的是一般性思考認知的活動與規則(the actions and rules of thinking in general),而先驗哲學處理的是純粹思考認知的活動與規則(the actions and rules of pure thinking)。擔心讀者不了解什麼是純粹思考認知,康德特地補充道,純粹思考的作用在於使我們能不依賴經驗,以完全先驗的方式來認知某些對象。在以這個類比說明道德形上學的基本性質之後,康德更具體的澄清道德形上學的任務,它的任務在於探索一個「可能存在的純粹意志的原則及理念」(the Idea and principles of a possible pure will),它和心理學不一樣,心理學的任務在研究人類一般意志的活動及發生條件(the actions and conditions of human volition as such)。[34]

Para. 11 (391.1)

康德繼續批評Wolff。他強調,即使「普遍實踐哲學」也討論道德律和義務的問題,但如此的討論並不等於是觸及了道德形上學的問題。康德對Wolff一派的人做如此的批評,主要是基於康德對什麼是道德及什麼是義務,有他特定獨到的看法。對康德而言,如假包換的道德行動源起於我們的理性,我們的理性以先驗的方式(不涉及經驗的方式)啟動我們的動機,然後使得我們產生道德的作為,只有在這樣的過程中所產生的作為才稱得上是道德的。在這個觀點下,康德於是不滿Wolff學派的主張,認為Wolff學派的人沒有弄清道德的動機(或意志)是如此的特別、純粹、不受經驗的沾染,和一般的動機不同。由於Wolff學派的人沒有區分出不同種類的動機或意志,所以他們認為所有的動機或意志的源頭及其基本性質都是一樣的。對Wolff學派的人而言,動機之間的不同在於它們強度(而不在於他們的基本性質)的不同,所有的動機都會有經驗的元素,而不同的動機之所以被我們指認出來成為具普遍性的動機概念,乃是透過經驗的比較而來。康德篤定的認為,因為Wolff學派沒有認知到道德的行動源起於純粹的意志(或動機),所以這學派的義務概念根本就稱不上是一個道德的概念。康德似乎有點感嘆的說,一個學派若不去區分實踐概念(all practical concepts)的基礎〔它們或者是先驗的(a priori),或者是經驗的(a posteriori)〕,我們對這樣的學派也沒有什麼好期盼的![35]

三、有關本書的書名、要點及目的

Paras. 12-13 (391.16)

在討論了為什麼道德形上學有其必要性之後,康德接著要向讀者交代一些看起來是技術性的一些問題,也就是本書的書名、重點及主要的目的。這看起來屬技術性質的交代,卻對我們了解康德道德哲學的梗概有很大的幫助。

既然道德形上學是如此的必要及重要,康德理應馬上動手去建構道德形上學才對。但他沒有。他先要做的卻是替這形上學找到它的基礎。[36]康德忍不住的告訴讀者,如此形上學的基礎,關切的一定是純粹實踐理性的批判性檢驗(a critical examination of pure practical reason)。對康德來說,這樣的工作是理所當然的,因為自然形上學的奠基工作,就是純粹理論理性的批判性檢驗(critical examination of pure speculative reason)。[37]既然檢驗純粹實踐理性的工作那麼重要,照理康德應該全面性的來完成這工作才對,但康德似乎不打算徹底的深入這工作,他在此只打算就道德形上學的「基礎」來進行探討,他之所以如此做的理由有三。[38]其一,純粹實踐理性的批判性檢驗工作的重要性,不如純粹理論(認知)理性的批判工作!這是因為人類理性的特殊性;當我們的理性運用在道德事務上時,我們的道德判斷和道德推理都有相當的正確性和完整性,這是一般人都有的能力;但當我們的理性應用於理論的問題上時,卻很容易發生嚴重的謬誤。[39]其二,假如純粹實踐理性的批判工作要能夠周全完整的話,那麼我們就一定得將理論理性的批判工作一併帶入,這是因為實踐理性和理論理性是同一個理性,它們的原理原則是一樣的,只有在運用於不同對象時,我們才會分別稱這理性是實踐理性和理論理性;基於此,對實踐理性的批判工作一定就得牽扯到理論理性的批判,但這麼一來,事情就變得複雜了,讀者因此不易掌握這純粹實踐理性批判的奠基工作;也因為如此,這本書的書名是《道德形上學基礎》,[40]而不是《純粹實踐理性批判》。其三,康德認為,道德哲學中的主要作品應該是《道德形上學》;雖然這書名看起來嚇人,但這作品可以是一般人所了解接受的;[41]為了要讓這麼樣的一件作品問世,一些精密深奧的問題應該分開來交代比較合宜,這就是為什麼本書要單獨出版的理由。

Para. 14 (392.3)

康德在這本書的主要工作是什麼呢?康德的答案是:這裡的奠基工作主要是去尋找暨證成道德的最根本原則(the search for and establishment of the supreme principle of morality)。[42]康德強調,這個工作獨樹一幟,應該跟其他的道德哲學問題分開來處理。須要注意的是,康德指出的工作有兩項,一是去尋找最基本的道德原則,另一則是去證成(確立)他找出的最基本原則的確是我們會是去信守的道德原則。康德在這裡隱隱約約的暗示,第二份工作是比較困難的,需要花比較多的心思。康德告訴我們,第二份工作雖然較難,但卻絕對值得與必要。康德說,也許有人會認為,在找出什麼是最基本的道德原則之後,就可以試著將這原則應用在道德實踐上,這原則的正確性(或正當性)於是可以從它可以實際被運用上獲得證實。康德不認為這個證成最基本道德原則的方法是好的方法,他認為,我們找出來的最基本的道德原則縱然派得上用場,也可以適用於各種情境,但這並不能證明這道德原則就真的是最基本的道德原則。相反的,如此的方法可能會誤導我們,讓我們對那可運用於實踐上的原則產生偏好,因而阻礙了我們應該在不考慮其結果的前提下,針對道德最基本原則的本身,展開嚴密的檢驗及評價。

Para. 15 (392.17)

本書的方法及內容安排

這本書的前言來到了最後一個段落,康德在這裡交待了他的研究方法及這本書的三個章節的名稱。這是小小的一個段落,但牽扯到的問題卻很複雜,研究康德的學者對這一小段落的認識也不同。[43]

康德很清楚的告訴我們,他在這裡要採取的研究方法有兩種,一種是分析的方法(analytic method),另一種是綜合的方法(synthetic method)。所謂「分析的方法」是從我們已確切掌握的知識或概念(已被大家認定為真的知識或概念),分析出讓那知識(或概念)能夠成立的最基本原則或前提;而所謂「綜合的方法」是指將我們分析出來的基本原則(或前提)反推成我們常識性的道德知識。康德解釋道,因為方法的不同,所以這本書就分為三個部份。

- 第一章,由常識性的道德知識推展到哲學性的道德知識。

- 第二章,由流行的道德哲學轉向到道德形上學。[44]

- 第三章,由道德形上學轉向到純粹實踐理性的批判性考察。

康德在這裡並沒有澄清他的兩個方法使用在哪一個章節中。他倒是在第二章的最後一個段落裡,告訴讀者,這本書的第一、二章是使用分析的方法,而第三章要使用綜合的方法。[45]

[1] 這一小段文字參考了Allison(2011, 13)。

[2] 這裡的「哲學」一辭,其範圍較今天一般的用法要大的多。

[3] 此處的物理之學(physics)不等同於今天所指的物理學。今天的物理學只是物理之學的一部分。

[4] 在斯多噶學派中,邏輯(logic)這門學問其實還包括了詩學、文法學、修辭學、辯証學等,不能等同於今日的邏輯學。這一點可參見St. George Stock(2014, ch.3)。

[5] 根據Liddell(1970, 17),斯多噶學派(stoicism)接受古希臘人將哲學分為物理之學、倫理學和邏輯的觀點,而康德則繼承了斯多噶學派的見解。另據Timmermann(2007, 1-5),古希臘人將哲學的三分可追溯到Xenocrates (396-314 BC),他是柏拉圖所創辦學院(Academy)的第三任院長。這種分法廣為後世所接受,斯多噶學派的哲學家尤其接受這樣的分法。

[6] 根據Allison(2011,17),康德雖然大致接受了斯多噶學派對學術的分類,但他的目的還是要展現自己的主張,康德對知識分類的主張,已在《純粹理性批判》(The Critique of Pure Reason)中的 ‘Architechtonic of Pure Reason’一章中出現。

[7] 根據Hill Jr. & Zweig(2002, 149, note 1),所謂「理性的知識」包括了我們透過科學、數學、邏輯和部分的哲學所掌握的知識。這知識也涵蓋了道德原則的知識。但「如何求得幸福的原理原則」的知識,則不算是理性的知識。康德在《純粹理性批判》(The Critique of Pure Reason)一書中也告訴我們,傳統形上學的知識 (有關上帝、自由意志及靈魂不滅的知識)其實稱不上是知識,它們充其量是我們所能夠想到的觀念 (‘Ideas’ that we could think)。

[8] 根據Liddell(1970, 17-18),所謂的「實質的哲學」,包括的不僅是我們今天所謂的科學知識,也包括了美學、心理學和形上學。

[9] 根據Liddell(1970, 18),康德在此提到的邏輯實際可分為二。一是處理「悟性和理性本身的形式」,也就是先驗邏輯(transcendental logic);另一處理「思考的普遍規則」,也就是形式邏輯(formal logic)或一般邏輯(general logic)。「形式邏輯」處理的是推論的有效與否,而「先驗邏輯」探討的是「悟性」的結構。康德在他的《純粹理性批判》(The Critique of Pure Reason)中,有「先驗邏輯」這一章,討論經驗的出現乃是悟性與感性交互作用的結果,悟性的純粹先驗概念(pure a priori concept)整理組織由感性所提供的感官資料(raw sensations),就構成了有意義的經驗。但除了Liddell 之外,研究《道德形上學基礎》一書的其他英美學者,多認為此處的邏輯指的僅是一般邏輯或形式邏輯,不包括先驗邏輯。究竟孰是孰非,是一個可探究的議題。

[10] 根據Liddell (1970, 19),「自然律」是我們熟悉的概念,但「自由律」則不是。自由律這概念看來矛盾。既為自由,又何需受律則的節制?康德對這看來矛盾的解釋一直要到他去說明「道德律如何可能?」(本書第三章)之後才出現。根據Korsgaard(1997, ix),自由律不是描述性的,而是規範性的,自由律規範的是自由存有者(free beings)的作為,以便自由存有者能履行道德義務。另外,根據Timmermann(2007, 2),對康德來說,自然律及自由律都可被當作是因果律(causal laws)。根據Hill Jr. & Zweig(2002, 19-20),自由存有者的應有作為,其所根據的原則之所以可被稱之為「自由律」,理由有二。一是這些律則關切的是我們如何以理性方式來運用我們選擇的自由;另一是這些原則是有自主意志(autonomy of the will)的理性存有者所會堅持信守的原則。根據Scarano(2006, 7-12),這裡的自由律就是道德律或定言令式。

[11] 根據Guyer(2007, 25),康德在區分「自然的理論」和「道德的理論」時,已隱含了一個重要的觀點。即康德已認定:道德原則及依循這些原則而產生的行動不能被看成自然律則或自然世界中的事件。也就是說,透過物理之學和倫理學的區分,康德已和F. Hutcheson、David Hume(兩人均是蘇格蘭道德哲學家)及Denis Diderot(法國百科全書派哲學家)等人劃清了界限,後三者認為,人類的道德能力和道德品性(human moral sensibilities and dispositions)都可以放在自然世界的脈絡來解釋。

[12] 康德在這裡主張邏輯不含經驗,但根據Timmermann(2007, 3-4)的研究,康德在《道德形上學基礎》的[410]的注釋處,卻告訴我們邏輯和數學一樣,可分為純粹邏輯(pure logic)和應用邏輯(applied logic);不僅如此,康德還在《純粹理性批判》中(A52-5/B76-9),提及邏輯有「一般及特殊」(general and particular)與「純粹及應用」(pure and applied)之分。從這兩處,我們似乎可以說,康德在此的講法與他在別的地方的看法有衝突。Timmermann為此提出了一個他個人的見解。Timmermann指出,也許有人會主張:康德在別處講的是邏輯有應用的部份,但我們不能把「應用的」視之為「經驗的」,所以康德主張邏輯沒有經驗的部份和他說有應用邏輯這兩件事,並沒有自相矛盾之處。Timmermann不贊成這種說法。他認為,在康德的理論中,所謂的「應用倫理學」(applied ethics),其中必含有經驗的素材,同理「應用邏輯」(applied logic)也必然含有經驗的素材,所以我們不能否認「應用的」與「經驗的」兩者之間有密切的關連。根據Timmermann,假如我們延續康德在之前把哲學分為形式的∕實質的作法,那麼我們就可以說,康德在此處想表達的是:應用邏輯不是形式邏輯的一部分,而只有形式邏輯才夠資格稱得上是系統性知識(science),也才有資格成為所有思考推理的標準(此點可參考《純粹理性批判》的A54/B78);相對的,形上學的應用(the application of metaphysics)仍然會是物理學和倫理學的一部份。此處可再參考Allison( 2011, 19)。

[13] 此處文字的交代參考了Liddell(1970, 19)的翻譯。Beck(1990, 3)及李明輝(1990, 1-2)的翻譯較接近康德的原文,但不易懂,Liddell的翻譯較平暢。

[14] 根據Sedgwick(2008, 33-34),康德在這裡告訴我們,雖然我們(做為有理性的能動者,rational agents)有資格認定自己是自由的、不受自然律的節制,但我們終究無法全然的擺脫自然律則對我們所造成的影響。此外,在康德的倫理學中,倫理學所研究的對象究竟為何?康德在這一重大問題上也似乎舉棋不定,有時候他認為倫理學的研究對象是有理性的人類或人類的意志(human rational nature, human will),有時候則擴大為所有的理性存有者(rational nature in general,包括上帝、天使),這一點參見本書[412]處。在此,康德清楚的認定,倫理學的研究對象主要是人的意志(human will),也就是作為理性存有的人,這樣的人會受到自然世界的影響。

[15] 所謂的形上學(metaphysics),傳統上指的就是前述物理之學(physics)當中的自然形上學(metaphysics of nature),其內容包括有:實體(substance)、性質(quality)、能產生結果的動力(causality)及個人同一性(personal identity)等觀念的討論;上帝存在、自由意志和靈魂不滅的証明;實有(reality)的性質等等。康德在其《純粹理性批判》中所討論的形上學指的就是自然形上學。康德對傳統的形上學很有意見,他認為我們在「上帝存在」、「自由意志」和「靈魂不滅」三個議題上,就根本不可能有知識(knowledge),這是因為康德認為知識以經驗為基礎,但這三者是理性的觀念(Ideas of reason),根本不可能為我們所認識,所以傳統形上學在這些方面的討論只是獨斷論的表現(dogmatism)而已。再者,康德將我們所能認識的世界稱之為現象界(the world of phenomenon),現象界之外有本體界(the world of noumenon),我們在認知上能掌握的是現象界中的表象(appearance),本體界中的物自體(things-in-themselves)根本就不能為我們所知。此外,傳統形上學所討論的「實體」(substance)或「能產生結果的動力」(causality)等觀念,根本就是純粹的先驗概念(pure a priori concepts),它們是知識的形式(forms of knowledge),因而是先驗邏輯(transcendental logic)所討論的對象。依此,我們可以說,康德對傳統形上學有相當的質疑和挑戰。雖然如此,康德並不是懷疑論者(如David Hume),他雖然挑戰了形上學,但並沒有徹底否認它,他認為上帝存在、自由意志、靈魂不滅、物自體等理性的觀念仍有其價值,也可以存在,只是它們不能為我們所認知,只能為我們所思及。康德在此特別標舉形上學包括有道德形上學和自然形上學,也就是打破了傳統對形上學的範圍界定。以上論點可酌參Liddell(1970, 21), Timmermann(2007, 4), Sedgwick(2008, 38)及《純粹理性批判》中的相關說明。

[16] 根據Allison(2011, 17), ‘metaphysics of morals’一詞早在《純粹理性批判》中就已出現。在該書的‘Architectonic’一章中,康德即以艱澀的方式交代了道德形上學的大要內容。康德在那時就認定「道德形上學」不是一個大家都熟悉的名詞。在本書第二章的para. 8處,康德甚至向讀者道歉他用了「道德形上學」這麼一個晦澀的字眼。另外,Allison(2011, 17)也告訴我們,康德一方面接受了古希臘斯多噶學派對哲學的分類,但在另一方面,他在此處的說明與他在《純粹理性批判》中(見 ‘Architectonic’一章) 的主張若合符節。

[17] 實踐人類學(practical anthropology)就是今天的道德心理學,這一點請參見Timmermann(2007, 4-5)。另外,根據Timmermann(2007, 4)及Allison (2011, 18) 的說法,康德在此處所提的實踐人類學(也就是道德人類學)不能等同於他在1798年出版的 ‘Anthropology from a Pragmatic Point of View’; Hill Jr. & Zweig(2002, 20)則認為兩者可等同。在道德人類學如何幫助我們道德行動的出現這問題上,可參考Sedgwick(2008, 35-37)。Guyer(2007, 24)及Timmermann(2007, 4-5)則認為,康德後來的作品《道德形上學》(Metaphysics of Morals, 1797)的內容可稱得上是實踐人類學的內容。

[18] 根據Guyer(2007, 25),康德把物理之學和倫理學視為兩支獨立的知識系統,就意味著道德原則及依原則而生的道德作為,就不能用自然科學的方法及角度來處理觀照,這個立場就突顯了康德倫理學和蘇格蘭哲學家F. Hutcheson及D. Hume 的倫理學的不同。後者以自然科學的角度來看待人類的道德感受力和習性(moral sensibilities and disposition)。根據Allison(2011, 18-22),主張物理之學當中有經驗的部份是理所當然的,但主張它其中含有純粹或先驗的部份則會啟人疑竇。康德在《未來形上學之序論》(Prolegomena to Any Future Metaphysics)中清楚的指出,物理之學之中的先驗(純粹)部份處理的是「純粹的自然科學如何可能的問題」。康德在那本書中透過對經驗的先驗條件(a priori conditions of experience),也就是《純粹理性批判》中的「分析的先驗原則」(the transcendental principles of the analytic)的處理,來回答「純粹的自然科學如何可能」的問題。相對的,Allison指出,在倫理學中,主張倫理學當中有純粹先驗的部份毫無問題,主張它有經驗的部份(也就是實踐人類學)則會引發一些問題。

[19] 下頁的圖參考了Liddell(1970, 21)及Buroker(2006, 77-80)。

[20] 根據Allison(2011, 22-23),康德對道德形上學有其必要性的討論不僅在前言部份,在本書第二章中也有出現。

[21] 根據Timmermann(2007, 5),康德對不同學術探索的分野有很清楚的掌握。除了在此的主張之外,也可參考他的《純粹理性批判》(B viii; A842/B870)及‘Conflicts of the Faculties’(V117)。

[22] 這裡可參考Liddell(1970, 23-24)的說明。

[23] Scarano(2006, 12-15)認為,康德在「為什麼純粹道德哲學是自明的」這個問題上,並沒有清楚的說明。Scarano 在他的論文中試圖幫康德解套。

[24] 康德論證的出發點是「每一個人」的道德認知(道德常識),可是這「每一個人」所指的真的是每一個人嗎?別忘了,康德的背景是基督新教的虔誠教派(Pietism),所以這裡的「每一個人」,指的其實可能只是德國的虔誠教派的信徒。這一點可參考Sullivan(1989, 6-7)。

[25] 有關 ‘necessity’一概念可能有的意涵,可參照Scarano(2006, 6-12)。

[26] 康德用「你不該說謊」為例,來說明道德律的必然性及道德律的源頭不來自於我們的經驗。對康德而言,像「你不該說謊」這樣的律則,彰顯的是道德律則的先驗性或純粹性。但英國哲學家Ross(1954, 2)質疑康德的想法,Ross主張,「你不該說謊」這樣的律則仍然有經驗的元素,因為由這樣的道德律令,我們可以想見的是一群人的場景,這群人會彼此溝通,也都會有自己的信念,也只有在如此的場景之下,所謂的「謊言」概念(the notion of a lie)才有可能,如此說來,「你不該說謊」這樣的道德律則仍然有我們的經驗牽扯於其間;道德律則可以是先驗的(a priori),但不必然是純粹的(pure)。類似的觀點,我們也可以在Paton的論述中發現。在Paton的 ‘The Categorical Imperative’ (1947, 23-24)一書中,Paton告訴讀者,康德的道德哲學中對純粹倫理學(pure ethics)和應用倫理學(applied ethics)的區分有時並不完全清楚。純粹倫理學處理的是最基本的道德原則(moral principles),如此的道德原則適用於所有的理性存有者(如人、天使);應用倫理學處理的則是道德律則(moral laws,如十誡,只適用於人)、道德規範(moral rules,如「士兵的義務為殺敵」)和單一的道德判斷(singular moral judgement,如「我不應該殺張三」)。Paton認為,只有最基本的道德原則才不涉及我們的經驗,其他的道德律則(如你不該說謊)、道德規範和特定的道德判斷都有經驗的成份。在此需注意Paton對這些術語的使用,在他的用法中, ‘moral principle’比 ‘moral law’來得根本,但在康德的理論中,‘moral law’才是最根本的道德源頭,由此而生的是定言令式。Timmermann(2007, 6-7)在這個議題上和康德一致。

[27] 在「道德為什麼不能立基於經驗?」(Why morality cannot rest on an empirical ground ?)這問題上,Sedgwick2008, 13-22, 40-41)很精要的整理出康德的兩個論證。這兩個論證在本書389及390 ff. 處都有提到。

[28] Allison(2011, 22-29)針對這一小段落有詳盡深入的討論和分析,值得參考。

[29] 在《純粹理性批判》中(A132/B171)中,康德將判斷力界定為「讓我們判定事件是否符合規則的能力」。這一點可參考Timmermann(2007, 8, note13)。

[30] 康德的主智主義和儒家同樣看重「智」的主張有若合符節之處。孟子的「予豈好辯哉」和「知言」,強調的就是道德方向的掌握。孟子認為,假如我們沒有清楚的掌握正確的道德規準,我們一切的努力就會白費,甚至會讓我們沉淪為禽獸。孟子的主張請分別參考《孟子.滕文公下》及《孟子.公孫丑上》。

[31] 康德的這一觀點,會在本書的第一章中有更詳細的說明。

[32] 「道德哲學」究竟是以何種方式來引導我們道德行為的出現,Scarano(2006, 15-16)對康德的立場有與其他學者不同的看法。

[33] 在此對Wolff與Kant關係的說明可參考Allison(2011, 38-40)。

[34] 這裡的英文取自Beck(1990, 7), ‘human volition as such’可等同於 ‘human willing in general’。

[35] 有關康德主張和Wolff學派不同處的說明,可參見Rawls(2000, 149-152),也可參考Allison(2011, 37-52)。根據Rawls,康德不滿Wolff之處,主要在於Wolff的實踐哲學中排除了「立基於純粹實踐理性的道德義務概念」(a conception of moral obligation rooted in pure practical reason)。Allison則告訴我們,康德對Wolff普遍實踐哲學的態度也不是完全負面的,康德的重點毋寧是要讀者不要混淆了他的理論與Wolff的理論。除此,Allison也指出,康德在他其他有關道德哲學的作品中,也論及Wolff的普遍實踐哲學可作為道德形上學(或實踐哲學)的一個準備,但這普遍實踐哲學不能做為道德形上學(或實踐哲學)的基礎。Paton(1947, 33)也認為,康德雖然批評了Wolff的學說,但並不認為Wolff的主張是多餘的。另外,根據Scarano(2006, 16-17),康德在此宣稱自己的道德形上學是一個全新的領域,而這宣稱一點都不謙虛。

[36]本書《道德形上學基礎》在1785年出版,《道德形上學》遲至1797年才出版。

[37] 這裡的自然形上學奠基之作出現在《純粹理性批判》,出版於1781年。根據Allison(2011,32),康德在《純粹理性批判》中自認已處理了道德形上學的基礎問題了。但在這裡他又認定須單獨的來處理道德形上學的基礎問題,可見他原來的想法改變了。

[38] 此處的文字參考了Allison(2011, 32)。

[39] 康德這裡的交代很容易引起讀者的困惑,既然道德形上學有相當的重要性,其奠基的工作也就隨之重要,也當然有其急迫性。果然,在1788年,康德就出版了他的《實踐理性批判》,前已提過,他的《道德形上學》遲至1797年才出版。

[40] 這本書的德文書名是 ‘Grundlegung zur Metaphysik der Sitten’,翻成英文,因不同的作者有不同的翻法。這一點可參見Timmermann(2007, 9, note 22)。此外,根據Guyer(2007, 24-25)的說明,這德文書名也有一些蹊蹺。

[41] 康德對他的作品能否為受過教育的人所了解是相當在意的。此點參見Allison(2011, 33)。

[42] 根據Wood(2008, 66), 康德在本書第二章梳理出道德律的三個樣式,但在第三章中所證成的則只是道德律的第三個樣式,也就是「自為立法的樣式」。

[43] Allison(2011, 33)認為這一小段落的文字相當模糊。

[44] 第一章的標題是「由常識性的道德知識推展到哲學性的道德知識」;第二章則是「由流行的道德哲學轉向到道德形上學」。康德在本文中肯定我們一般人的常識性道德知識,卻駁斥當時流行的道德哲學,在此的中文翻譯,我已做了一些修正,在這一點上可參考Sedgwick(2008, 44-45)。有關流行的道德哲學(popular moral philosophy)的說明,可參見Allison(2011, 52-67),根據Allison,當時代表流行的道德哲學的主要人物是Christian Garve。

[45] 根據Guyer(1998, xix; 2007, 32-34),假如我們依照康德在〈前言〉對分析方法及綜合方法的說明,那麼本書的第一章呈現的就是分析法的結果,因為在第一章中,康德由一般人的善意(good will)及義務(duty)的觀念,追溯到使這些概念成為可能的定言令式(categorical imperative)。至於本書的第二章,Guyer則認為其中有一部份的內容是採用綜合法的結果,這部份涉及我們由各種形式的定言令式推到一些大家共同接受的義務觀念。很顯然的,Guyer這裡的分析就與康德自己的認定有些出入。值得注意的,Guyer2007, 33)指出,康德在《未來形上學之序論》(Prolegomena to Any Future Metaphysics)一書中,也同樣的提到分析的方法及綜合的方法,他對分析法的說明前後一致,但康德在那裡對綜合方法的界定都與在本書〈前言〉的界定不同,在《未來形上學之序論》的 §4, 4:274-5處,康德認定綜合法探索的範圍是純粹理性的本身,利用這方法的目的是依循原則來尋找純粹理性應用的條件及所根據的律則。(…[S]uch a method ‘inquires within pure reason itself, and seeks to determine within this source both the elements and the laws of its pure use, according to principles.’)。Guyer指出,根據康德在《未來形上學之序論》對綜合法的說明,本書各章所使用的方法就有了不同。第一章的方法仍然是分析法,但第二、三章的方法就是綜合法了,這是因為第二、三章的結論都是從對理性基本性質的設定推導出來的。(Guyer, 2007, 32-34)。另外一位學者Sedgwick2008, 42-46, 166-167)則尊重康德原有的說法,第一、二章使用的是分析法,而第三章的方法則是綜合法,但由於第三章的要旨很難掌握,Sedgwick花了一些工夫試著說明為什麼第三章的方法是綜合的。Timmermann(2007, 14, note 32)則認為,第三章所使用的方法不可能是綜合法,但Paton(1947, 29)認為第三章的方法是綜合的方法。Allison(2011, 34-36)認為,第一章與第二章的基本性質有明顯的不同,第一章可稱得上是用分析的方法來處理,但第二章的方法稱不上是分析的方法,因為它的內容不是由一個已有前提的概念(something conditioned)分析出其前提(its condition),而是從普遍流行的道德哲學轉移到道德形上學。Allison指出,第二章所用的分析與康德在《未來形上學之序論》一書所標舉的分析法比較近似,而第一章的分析法倒像是概念分析而已,至於第三章所用的方法,Allison認為是綜合法。Paton, Sedgwick及Allison都認為第三章採用的是綜合法,但他們如此認定的理由則不同。此一問題值得我們深入,但問題的答案須在掌握本書的內容之後才可能得到。

2019.03.23(六)教育哲學專題演講

專題演講題目:維根斯坦的思考與教育

講者:郭實渝教授(中央研究院歐美研究所退休)

日期:2019年3月23日(六)10:00-12:00

地點:國立台北教育大學行政大樓402教室(106台北市大安區和平東路二段134號)

※本次演講活動對外開放,歡迎大家踴躍參加!

2018.11.10:本會洪如玉教授、王俊斌教授、莊勝義教授於107年度中華民國教育學術團體聯合年會獲獎

本會洪如玉教授、王俊斌教授、莊勝義教授於107年度中華民國教育學術團體聯合年會獲獎

洪如玉教授:獲頒中華民國教育學術團體107年度優良教育研究著作獎

王俊斌教授:獲頒中華民國教育學術團體107年度聯合年會服務獎

莊勝義教授:獲頒中華民國教育學術團體107年度聯合年會木鐸獎

2018.05.19:中區研討會第四屆(國立中正大學教育學院)

中區研討會第四屆

10:00-11:30 講題:Fred Clarke、R. H. Tawney及Shena Simon三人教育改革論述的比較

講者:顧曉雲助理教授(中正大學教育學研究所)

13:00-14:30講題:德勒茲後結構主義美學的教育啟示

講者: 謝攸青副教授 (國立勤益科技大學基礎通識教育中心)

15:00- 16:30講題:Kierkegaard的間接溝通於探究式教學的啟示

講者:王仕宏博士生(嘉義大學教育學系研究所)

討論會時間:2018年5月19日(六)上午10點起

討論會地點:中正大學教育學院一館405教室

臺北市立大學教育學系「教育與哲學研討會」106學年度下學期專題演講暨討論

| (一) | 107年4月14日(星期六) 10:00-12:00 胡天玫(國立臺北教育大學) 一位除役女籃運動員讀《蚱蜢》 |

| (二) | 107年5月12日(星期六) 09:00-11:00 洪銘國 (長庚大學) 非裔美人的批判種族理論與其教育運用 11:00-13:00 洪如玉、王顗涵(嘉義大學) 吳晟文學的生態閱讀與環境倫理 |

| (三) | 107年6月9日(星期六) 09:00-11:00 王俊斌 (國立臺北教育大學) 自利、經濟倫理與教育正義: 論Adam Smith思想的新自由主義誤讀 11:00-13:00 李崗 (東華大學) 臺灣的美育政策 “錯”在哪裡 ? |

活動地點:臺北市立教育大學勤樸樓三樓C310會議室

聯絡人:但昭偉(02)23113040轉8924 e-mail:jauwei@utaipei.edu.tw

張鍠焜(02)23113040轉8922 e-mail:chk@ utaipei.edu.tw